1. 概述

在当前的系统架构中,API 已经成为数字产品不可或缺的核心组件,因此 API 的管理显得尤为重要。

本文将介绍两个常用于 API 管理的组件:反向代理(Reverse Proxy) 和 API 网关(API Gateway),并分析它们之间的异同点和适用场景。

2. 架构

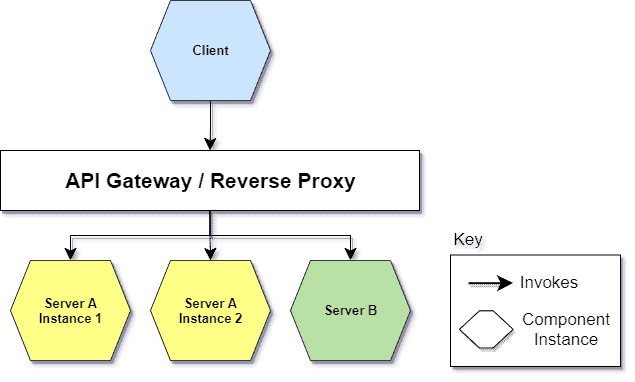

从架构层面来看,虽然它们的功能不同,但两者在系统拓扑结构中的位置是相似的。它们通常都部署在客户端和后端服务之间,作为请求的入口点。

如下图所示,无论是反向代理还是 API 网关,都可以作为客户端与后端服务之间的中介:

3. 反向代理(Reverse Proxy)

反向代理的主要作用是作为客户端与一个或多个后端服务器之间的中介。在微服务架构中,服务数量不断增加时,API 接口的多样性可能导致复杂度上升,反向代理可以很好地隐藏这些复杂性。

反向代理的主要功能包括:

✅ URL 重写(URL Rewrite)

客户端无需知道具体后端服务的地址,反向代理负责将请求转发到正确的服务。

✅ 负载均衡(Load Balancing)

可以将请求分发到多个后端节点,避免单点过载,提高系统可用性。

✅ 防护攻击(Protection from Attacks)

可以在代理层设置防火墙、访问控制等机制,增强后端服务的安全性。

✅ 缓存(Caching)

对于重复请求,反向代理可以缓存响应内容,提升响应速度,减轻后端压力。

✅ SSL 加密(SSL Encryption)

代理层可以统一处理 HTTPS 的加解密,释放后端资源。

如果你的需求仅限于上述功能,那么使用反向代理就足够了。但如果需要更高级的功能,例如身份认证、限流、协议转换等,就需要引入 API 网关。

4. API 网关(API Gateway)

API 网关可以看作是反向代理的超集,它不仅具备反向代理的所有功能,还提供了更丰富的服务治理能力。

4.1 请求处理增强

✅ 服务聚合(Orchestration / Aggregation)

网关可以将多个服务的请求聚合为一个接口返回,减少客户端与后端之间的往返次数,简化客户端逻辑。

✅ 协议转换(Protocol Translation)

支持不同协议之间的转换,比如将 gRPC 转换为 REST、XML 转 JSON 等,方便异构系统集成。

4.2 安全性(Security)

✅ 身份认证与授权(Authentication & Authorization)

在网关层统一处理用户身份验证和权限控制,避免每个服务重复实现。

✅ IP 白名单(IP Whitelisting)

仅允许特定 IP 地址访问 API,提升接口安全性。

4.3 性能优化(Performance)

✅ 限流、节流与配额(Rate Limiting, Throttling, Quota)

可以按用户、应用或 IP 控制请求频率,防止系统被恶意或异常流量压垮。

✅ 重试策略与断路器(Retry Policy & Circuit Breaker)

在后端服务不可用时,网关可自动重试或直接返回缓存结果,提升系统容错能力。

4.4 可观测性(Observability)

✅ 日志、追踪与关联(Logging, Tracing, Correlation)

可以记录每个请求的完整生命周期,帮助排查问题,分析系统性能瓶颈。

5. 主要区别对比

| 功能 | 反向代理 | API 网关 |

|---|---|---|

| URL 重写 | ✅ | ✅ |

| 负载均衡 | ✅ | ✅ |

| 防御攻击 | ✅ | ✅ |

| 缓存 | ✅ | ✅ |

| SSL 加密 | ✅ | ✅ |

| 服务聚合 | ❌ | ✅ |

| 协议转换 | ❌ | ✅ |

| 身份认证与授权 | ❌ | ✅ |

| IP 白名单 | ❌ | ✅ |

| 限流、节流、配额 | ❌ | ✅ |

| 重试策略、断路器 | ❌ | ✅ |

| 日志、追踪、请求关联 | ❌ | ✅ |

6. 总结

通过本文的分析可以看出,反向代理适合用于处理基本的请求转发、负载均衡和安全防护等场景;而API 网关则更适合用于构建复杂的微服务架构,提供更全面的服务治理能力。

选择哪一个,取决于你的业务需求:

- ✅ 如果你只需要简单的请求转发和负载均衡,反向代理就足够了。

- ✅ 如果你需要统一管理 API、进行权限控制、限流熔断、协议转换等操作,API 网关是更好的选择。

📌 踩坑提醒:

不要为了追求功能齐全而盲目引入 API 网关。网关虽然强大,但也增加了系统复杂度。对于中小型项目,先用反向代理(如 Nginx),等业务发展到一定阶段再考虑引入网关,是更稳妥的做法。