1. 概述

在本教程中,我们将了解元启发式(meta-heuristics)以及人工蜂群算法(Artificial Bee Colony, ABC)。不过在进入人工蜂群算法之前,我们先快速回顾一下元启发式的基本概念。

2. 元启发式算法

元启发式和启发式一样,旨在寻找问题的潜在可行解。不同的是,元启发式算法具有通用性,适用于多种不同类型的问题。

在元启发式算法的语境中,“无法精确评估结果质量”和“合理执行时间”这两个特性与启发式是一致的。但与问题相关的设计原则被替换为问题无关的设计原则。✅

通常,元启发式算法是为全局优化而设计的。

3. 人工蜂群算法

本节分为三个小节。首先介绍人工蜂群算法的基本概念,然后描述其主要步骤,最后展示伪代码实现。

3.1. 基本概念

人工蜂群算法由 Dervis Karaboga 于 2005 年提出,灵感来源于蜜蜂的觅食行为。该算法与粒子群优化(PSO)和差分进化算法(Differential Evolution)一样简单,但效果显著。

ABC 算法仅使用一些标准控制参数,例如种群规模和最大迭代次数。作为优化工具,它提供了一种基于种群的搜索机制。在这一机制中,个体被称为“食物位置(food positions)”,随着时间推移,这些位置会被人工蜂不断优化。

人工蜂的目标是找到蜜源最多、质量最高的食物位置,也就是最优解。

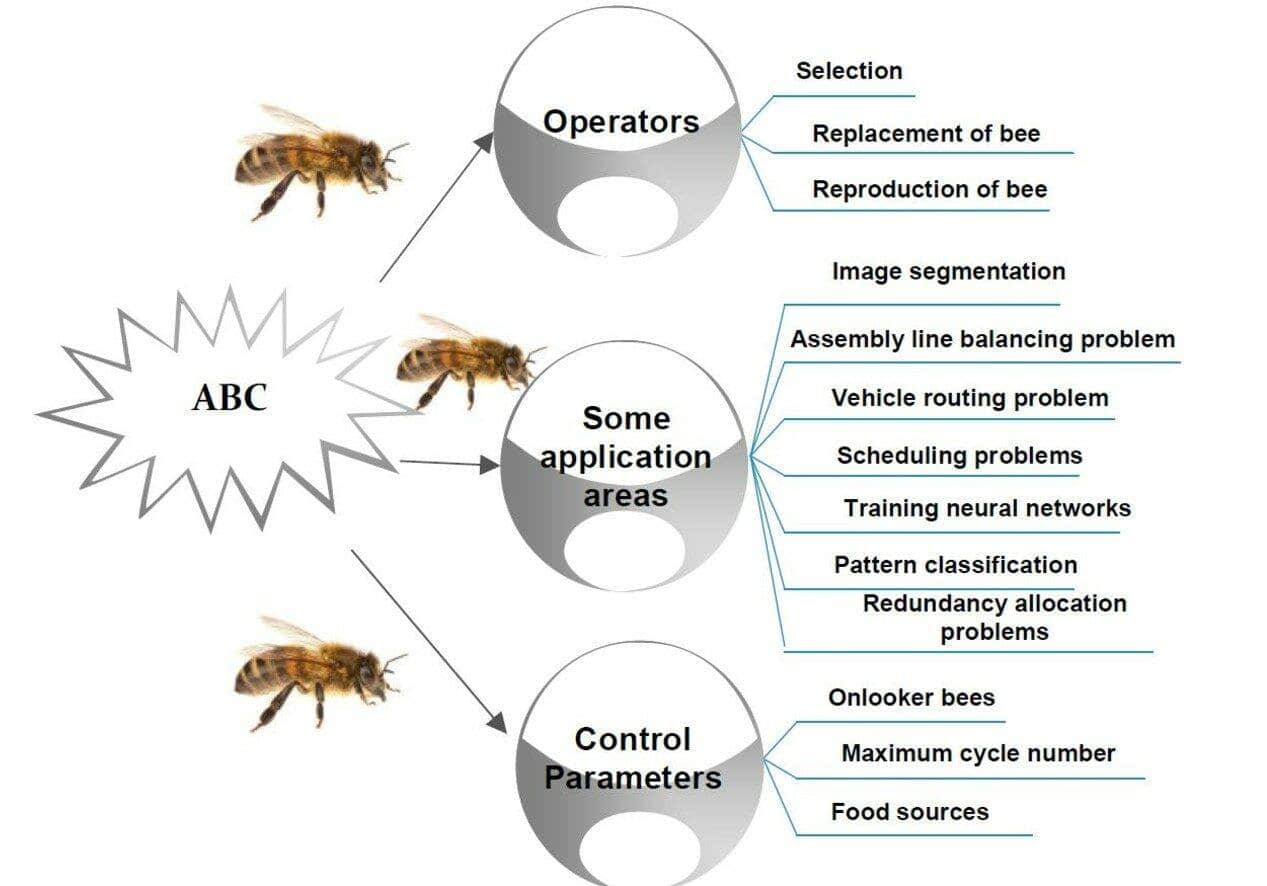

下图展示了 ABC 算法的操作符、控制参数及其应用领域:

3.2. 算法步骤

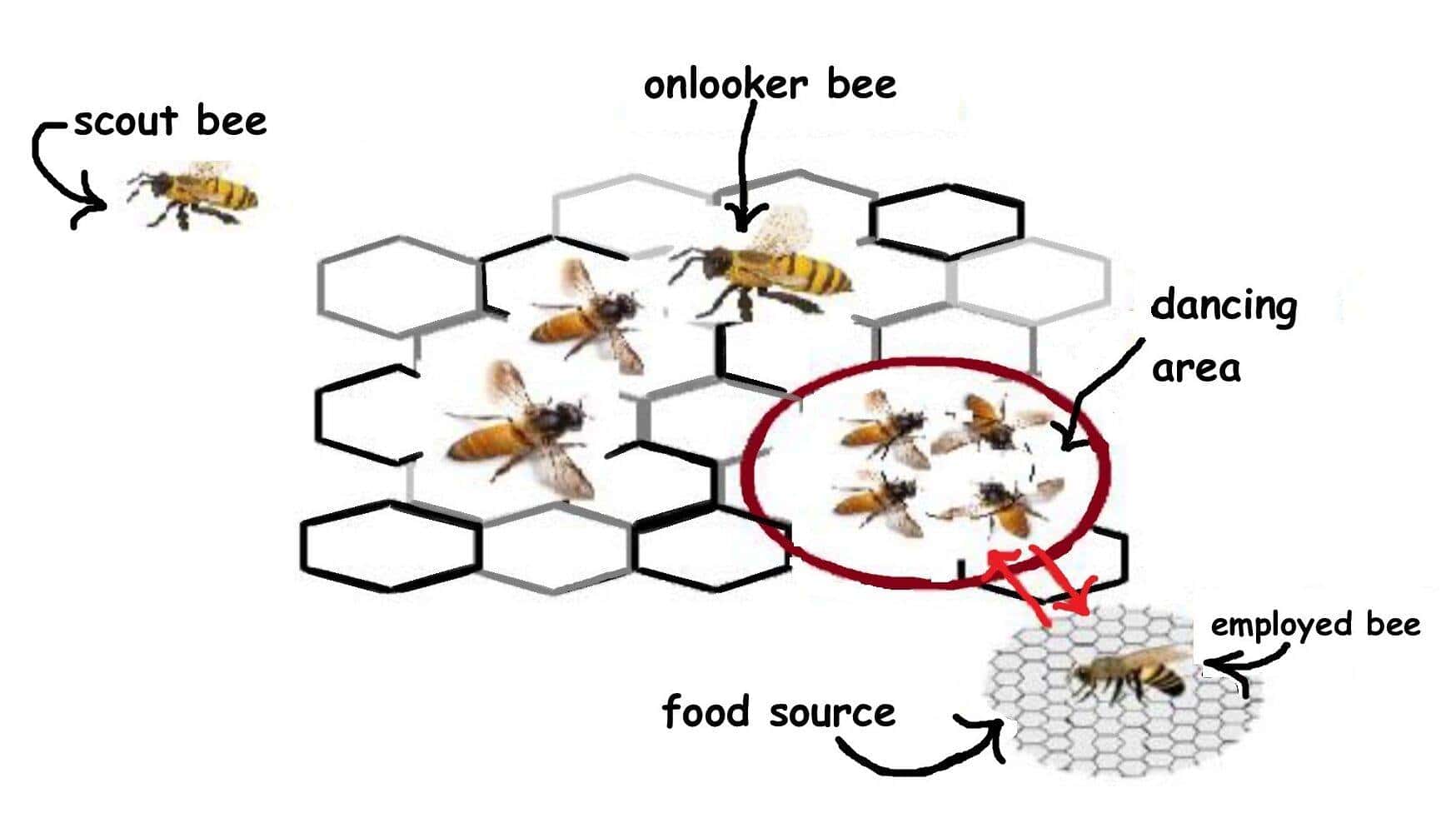

人工蜂群算法模拟蜜蜂的觅食行为。蜂群由三类蜜蜂组成:

- 侦察蜂(Scout bees):随机搜索食物源,找到后转变为雇佣蜂

- 雇佣蜂(Employed bees):在已有食物源上进行开采,并通过“摇摆舞(waggle dance)”向观察蜂传递信息

- 观察蜂(Onlooker bees):在蜂巢中等待,根据雇佣蜂的信息选择食物源

信息传递通过“摇摆舞”完成,如下图所示:

算法主要步骤如下:

- 初始化食物源(即解空间中的候选解)

- 派遣雇佣蜂前往食物源

- 计算概率值,用于观察蜂选择

- 观察蜂根据信息选择食物源

- 判断是否放弃当前食物源(达到限制次数),若放弃则由侦察蜂重新搜索

3.3. 伪代码实现

理解了算法的基本原理后,我们可以用如下伪代码来表示人工蜂群算法的核心逻辑:

algorithm ArtificialBeeColonyAlgorithm():

// INPUT

// 待求解的优化问题

// OUTPUT

// BestSolution = 算法找到的最佳解

初始化候选解集合

while 未满足终止条件:

选择用于局部搜索的解

招募蜜蜂评估这些解的适应度

选择适应度最高的解作为当前最优解 BestSolution

分配剩余蜜蜂进行随机搜索

评估这些蜜蜂的适应度

更新选择概率

return BestSolution

该算法已有多种实现版本,支持 Java、C、Python 等多种编程语言,详见 ABC 官方实现。

4. 应用场景

人工蜂群算法在多个领域都有广泛应用,例如:

- ✅ 带容量限制的车辆路径问题(Capacitated Vehicle Routing Problem)

- ✅ 图像分割(Image Segmentation)

- ✅ 混合流水车间调度(Hybrid Flow Shop Scheduling)

- ✅ 装配线平衡(Assembly Line Balancing)

- ✅ 冗余分配问题(Redundancy Allocation)

- ✅ 神经网络训练(Neural Network Training)

- ✅ 模式识别(Pattern Classification)

这些应用场景表明 ABC 是一种适应性强、效果稳定的元启发式算法。

5. 小结

本文介绍了元启发式算法中的一种——人工蜂群算法。我们回顾了元启发式的基本概念,深入解析了 ABC 的工作流程与实现逻辑,并列举了其典型应用场景。

如果你在实际项目中遇到复杂优化问题,不妨考虑使用 ABC 算法。✅

在使用过程中注意控制参数的设置,比如种群规模和迭代次数,否则容易陷入局部最优。⚠️

此外,ABC 的实现相对简单,适合嵌入到各种工程系统中,是一个值得尝试的优化工具。✅