1. 概述

在操作系统中,内存管理是一个核心主题。它负责动态控制和协调计算机内存的使用,包括在程序请求时分配内存,以及在程序不再使用内存时释放它。

内存管理中有多种技术,其中一种是分页机制(Paging)。在分页机制中,页面置换算法起着关键作用,它决定了当新页面进入内存时,应该替换掉哪个旧页面。

先进先出(FIFO)算法是页面置换中最简单的一种。本文将详细介绍 FIFO 算法的原理、实现及其优缺点。

2. 基本思想

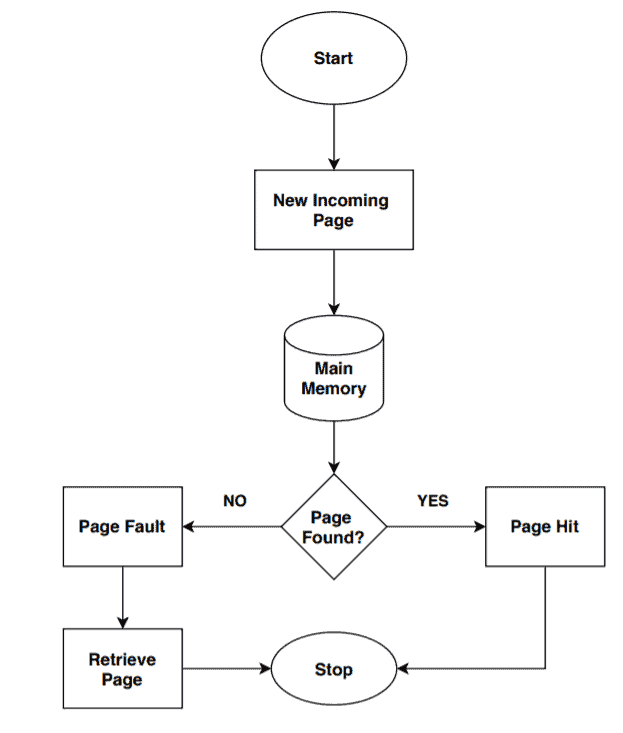

页面置换算法属于操作系统中的分页机制。分页用于虚拟内存管理,允许计算机从硬盘等辅助存储中读取数据并加载到主存(RAM)中。这些从磁盘读取的数据单位称为“页面”。

当新页面请求到来,而主存中没有足够空间容纳它时,就需要使用页面置换算法来决定替换哪个页面。

FIFO 的思路非常简单:

- 使用一个队列(Queue)来记录当前内存中的页面。

- 新页面到来时,如果内存未满,直接加入队列。

- 如果内存已满,则移除队列中最老的页面(即队首),腾出空间。

- 这样,队列始终保持页面的进入顺序,最先进入的页面最先被替换出去。

流程图如下:

3. 页面缺失(Page Fault)

页面缺失是页面置换算法中的一个关键概念。当程序请求访问的页面不在主存中时,就会触发页面缺失。

操作系统接收到页面缺失后,会从磁盘中将该页面加载到主存中,并继续执行程序。这个过程通常是透明的,但会带来一定的性能开销。

页面缺失的次数直接影响系统的性能。因此,页面置换算法的优劣通常通过其引发的页面缺失次数来衡量。页面缺失越少,算法越高效。

4. FIFO 伪代码实现

下面是 FIFO 页面置换算法的伪代码描述:

algorithm FindPageFault(P, N, C)

// INPUT

// P = 页面引用序列数组(0-based)

// N = 页面总数

// C = 内存容量

// OUTPUT

// PF = 页面缺失总次数

S <- 空集合

QPage <- 空队列

PF <- 0

for k <- 0 to N - 1:

if size(S) < C:

if P[k] not in S:

S.add(P[k])

PF <- PF + 1

QPage.enqueue(P[k])

else if P[k] not in S:

val <- QPage.front()

QPage.dequeue()

S.remove(val)

S.add(P[k])

QPage.enqueue(P[k])

PF <- PF + 1

return PF

说明:

S表示当前内存中所有页面的集合。QPage是一个队列,用于记录页面进入内存的顺序。PF是页面缺失的计数器。- 当内存未满且页面不在内存中时,直接加入并计为一次页面缺失。

- 当内存已满时,移除队列头部页面,替换为新页面,并计为一次页面缺失。

5. 示例演示

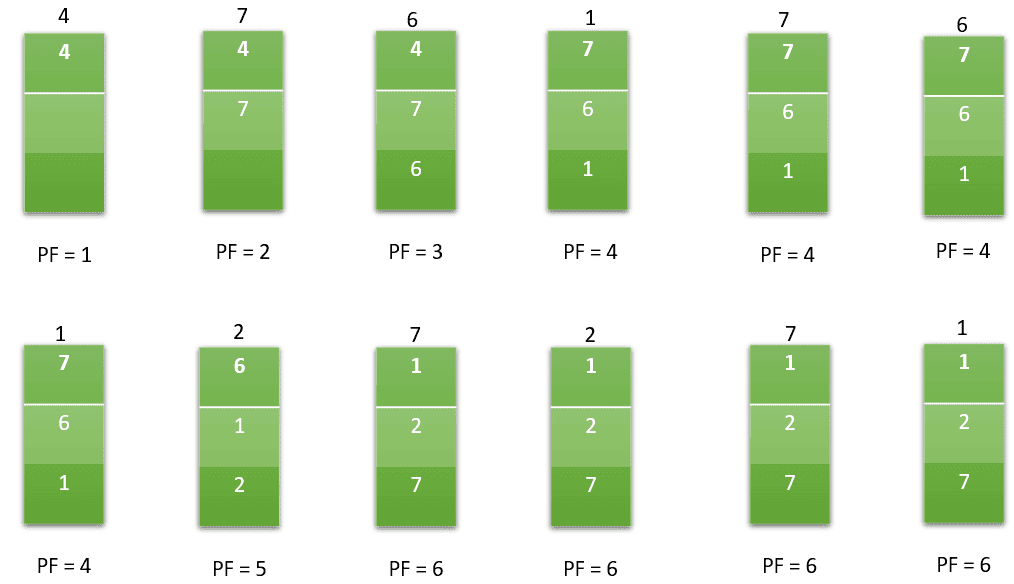

我们以以下页面引用序列为例子:

4, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 2, 7, 2, 7, 1

内存容量为 3,初始为空。我们逐步模拟 FIFO 算法的执行过程:

在图中,每列顶部的数字表示当前处理的页面引用编号。最终统计出的页面缺失次数为 6 次。

6. 优缺点分析

✅ 优点

- 实现简单:FIFO 使用队列结构,逻辑清晰,实现起来非常容易。

- 操作次数有限:由于只操作队首和队尾,整体性能开销较小。

❌ 缺点

- 性能不稳定:当页面请求量较大时,页面缺失次数可能显著增加。

- Belady 异常(Belady’s Anomaly):在某些情况下,增加内存容量反而会导致页面缺失次数增加,这种现象称为 Belady 异常。

- 效率低下:FIFO 只考虑页面进入时间,不考虑后续使用频率,可能导致频繁替换掉即将使用的页面。

7. 小结

FIFO 页面置换算法虽然实现简单,但在实际应用中并不总是最优选择。它的核心思想是利用队列记录页面进入顺序,按“先进先出”的方式替换页面。

在页面数量较少或对性能要求不高的场景下,FIFO 是一个合理的选择。但在高并发或内存密集型系统中,建议使用更高效的算法,如 LRU(最近最少使用)或 Optimal(最佳置换算法)。

✅ 总结一句话:FIFO 是理解页面置换机制的起点,但在实际系统中往往需要更智能的算法来优化性能。