1. 引言

尽管云计算(Cloud Computing)已经广泛应用于各类系统中,但在实际使用中仍然面临一些挑战,例如延迟不稳定、对移动设备支持有限、缺乏位置感知能力等。为了解决这些问题,雾计算(Fog Computing) 应运而生,它将计算资源和服务更贴近网络边缘,为用户提供更灵活、响应更快的计算能力。

本文将从定义、优势、参考架构、应用场景以及潜在挑战几个方面,全面解析雾计算的核心概念与技术价值。

2. 雾计算的定义

雾计算是一种去中心化的计算架构,它将云计算的能力延伸至网络边缘,以更好地支持物联网(IoT)生态系统。其核心理念是将数据处理、计算和存储能力部署在离终端设备更近的位置,从而提供更快、更本地化的服务。

✅ 雾计算 ≠ 边缘计算

虽然“雾计算”和“边缘计算”经常被混用,但它们之间有细微差别:

- 边缘计算(Edge Computing):指的是将计算任务推到网络边缘执行,通常在设备端直接完成。

- 雾计算(Fog Computing):是介于云和边缘之间的一个计算层,由多个雾节点组成,负责对边缘设备产生的数据进行初步处理,再决定是否将数据上传至云端。

雾节点(Fog Node) 是一种高度虚拟化的物联网节点,具备计算、存储和网络服务功能,位于边缘设备与云之间。它可以看作是一个“微型云”,结合本地资源与云端强大算力,实现低延迟、高效率的本地计算服务。

3. 雾计算的优势

相比传统云计算,雾计算在以下方面展现出明显优势:

✅ 低延迟敏感应用支持

通过将计算任务部署在网络边缘,减少数据往返云端的延迟,适用于自动驾驶、实时视频分析等对响应时间要求极高的场景。

✅ 缓解网络带宽压力

边缘数据在雾节点完成初步处理后,只上传过滤后的关键数据至云端,大大减少带宽占用。

✅ 支持资源受限设备

如智能手机、传感器等设备资源有限,可通过将部分计算任务卸载到附近雾节点,降低能耗并提升性能。

✅ 提升系统可用性

即使与云端连接不稳定,雾节点仍可独立运行,保障关键应用的持续可用。

✅ 增强安全与隐私保护

敏感数据可在本地处理,无需上传云端,提升数据隐私保护能力;同时,雾节点还可承担安全认证、权限管理等任务。

4. 雾计算参考架构

最广为人知的雾计算架构是 OpenFog Reference Architecture,由 OpenFog 联盟于 2017 年提出。该联盟由思科、英特尔、微软、普林斯顿大学、戴尔、ARM 等机构联合发起。

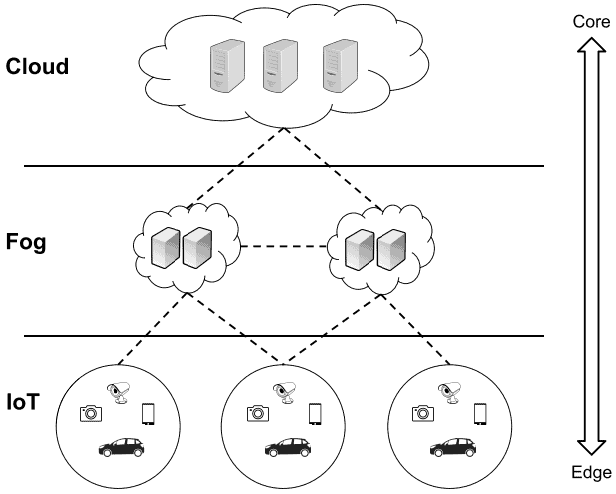

该架构分为三层:

- IoT 层(设备层):由各类传感器、智能设备组成,负责数据采集并上传至雾层。

- 雾层(Fog Layer):由多个雾节点组成,负责数据的初步处理、缓存和转发。

- 云层(Cloud Layer):由高性能服务器组成,负责大规模数据存储、深度分析和长期决策。

5. 典型应用场景

以下三类场景从雾计算中获益显著:

✅ 增强现实(AR)与实时视频分析

通过雾节点处理视频流,显著提升响应速度与服务可扩展性。

✅ 内容分发与缓存优化

利用雾节点进行内容缓存,减少对中心服务器的依赖,降低延迟并节省带宽。

✅ 移动大数据分析

雾计算为传统云计算提供补充,在本地完成部分数据处理,避免高延迟问题,提升大数据分析效率。

6. 潜在挑战与问题

尽管雾计算具有诸多优势,但在实际部署中仍面临一些挑战:

6.1 安全与隐私

- 雾节点处理大量敏感数据,需防止未经授权的访问。

- 多节点环境下的安全策略统一管理复杂。

- 虚拟化技术(如 Hypervisor、虚拟机迁移)引入新的安全隐患。

6.2 网络管理复杂性

- 雾节点分布广泛,网络异构性强,连接维护难度大。

- 建议采用软件定义网络(SDN)、网络功能虚拟化(NFV)、网络切片等技术提升网络灵活性和可管理性。

6.3 服务质量(QoS)

QoS 是衡量雾服务的重要指标,主要包括:

- 连接性

- 可靠性

- 容量

- 延迟

尤其对于实时流处理类应用(如视频分析、事件处理),对延迟敏感度高,需在雾层优先处理。

6.4 接口与编程模型

目前的编程模型多基于固定层级结构,难以适应雾节点频繁移动、拓扑变化快的场景。因此,构建统一、灵活的接口和编程模型至关重要。

6.5 计算卸载与资源管理

这是雾计算中的核心挑战之一,涉及:

- 如何在设备、雾、云三层结构中合理划分任务粒度

- 如何动态调整任务分配策略

- 如何应对网络、设备状态和资源变化

这些问题都需要智能调度算法和资源感知机制的支持。

7. 总结

雾计算通过在网络边缘部署计算资源,有效解决了传统云计算在延迟、移动支持、位置感知等方面的不足。它在 AR、视频分析、大数据处理等场景中展现出巨大潜力。

尽管仍面临安全、网络管理、服务质量等挑战,但随着技术的不断发展,雾计算将成为连接边缘与云之间的重要桥梁,推动 IoT 与智能应用的进一步落地。