1. 引言

在实际开发中,我们经常遇到这样的场景:给定一组父子关系的节点对,要求将这些节点组织成一棵或多棵树(即森林)。这种结构常见于权限系统、组织架构、分类树等场景。

本文将介绍一种高效的算法,用于将扁平的父子关系列表转换为树形结构,并找出所有根节点。

2. 问题描述

我们收到一组数据,每项是一个 (child_id, parent_id) 的结构,表示一个子节点和它的父节点。这些数据可能是无序的,例如 (2, 4) 可能在 (1, 2) 前面出现。

我们的目标是:

- 将这些节点组织成一棵或多棵树(森林)

- 找出所有根节点(没有父节点的节点)

这些 ID 可以是整数、字符串,甚至更复杂的数据结构,因此我们的算法应具备通用性。

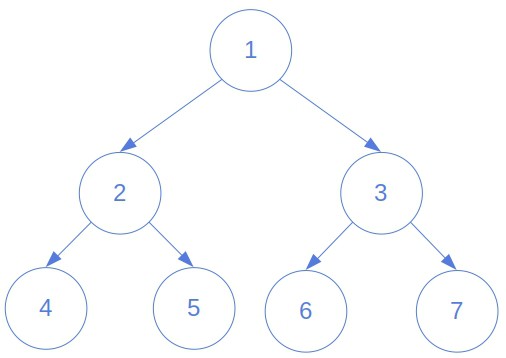

例如,下面是一个树的结构:

其中 (2, 4) 表示 2 是 4 的父节点。

3. 解决方案

一个直观的思路是:

- 遍历每对

(child_id, parent_id) - 找到或创建对应的父节点和子节点

- 将子节点挂载到父节点下

- 维护一个

roots集合,用于记录当前所有可能的根节点

3.1 算法逻辑

我们使用一个辅助哈希表来快速查找或创建节点,同时维护一个集合来记录所有可能的根节点。

伪代码如下:

algorithm BuildingForestFromFlatList(list):

roots <- an empty set

hash_table <- create an empty hash table

for (child_id, parent_id) in list:

child_node <- FIND_OR_CREATE(child_id, hash_table)

parent_node <- FIND_OR_CREATE(parent_id, hash_table)

parent_node.children <- parent_node.children + {child_node}

child_node.parent <- parent_node

hash_table[child_id] <- child_node

hash_table[parent_id] <- parent_node

if parent_node not in roots:

roots <- roots + {parent_node}

if child_node in roots:

roots <- roots - {child_node}

return roots

algorithm FIND_OR_CREATE(id, hash_table):

if id in hash_table.keys:

node <- hash_table[id]

else:

node <- create an empty node

node.id <- id

return node

3.2 正确性证明

我们维护一个 roots 集合,表示当前所有“尚未发现父节点”的节点(即候选根节点)。

- 每当发现一个节点有父节点时,就将它从

roots中移除 - 每次创建一个新节点时,如果它没有父节点,则加入

roots

最终,roots 中只剩下真正的根节点。

3.3 时间复杂度分析

- 最坏情况:不使用哈希表,每次查找节点都需要遍历整个树结构,时间复杂度为 O(n²)

- 平均情况:使用哈希表,每次查找时间为 O(1),总时间复杂度为 O(n)

✅ 建议:务必使用哈希表,否则在节点数较大时会显著影响性能

4. 图的连通分量视角(DFS 解法)

我们可以将这个问题转化为图论问题:

- 每个节点是一个图的顶点

- 每个

(child_id, parent_id)是一条边 - 整个结构可能由多个连通分量组成(即森林)

我们可以通过深度优先搜索(DFS)找出所有连通分量,并在每个连通分量中找到根节点(即没有父节点的节点)。

4.1 伪代码实现

algorithm BuildForestFromFlatList(list):

graph <- initialize an empty graph

for (child_id, parent_id) in list:

if child_id not in graph.nodes:

graph.nodes <- add child_id to graph.nodes

if parent_id not in graph.nodes:

graph.nodes <- add parent_id to graph.nodes

graph.nodes[child_id].parent <- graph.nodes[parent_id]

graph.nodes[parent_id].children.add(graph.nodes[child_id])

roots <- an empty set

for node in graph.nodes:

if node.visited is false:

while node.parent != NONE:

node <- node.parent

roots <- roots + {node}

DepthFirst(node)

return roots

其中 DepthFirst 是标准的 DFS 实现:

algorithm DepthFirst(node):

node.visited <- true

for child in node.children:

DepthFirst(child)

4.2 复杂度分析

- 使用邻接表存储结构时,DFS 的复杂度为 O(n)

- 使用邻接矩阵则为 O(n²)

✅ 建议:优先使用邻接表结构,避免性能瓶颈

4.3 极端情况处理

- 如果输入为空列表,表示没有节点,算法应返回空集合

- 如果只有一个节点没有父子关系,该节点即为根节点

⚠️ 注意:输入中不能有环,否则会进入死循环

5. 总结

我们介绍了两种构建森林的算法:

| 方法 | 核心思想 | 时间复杂度 | 是否推荐 |

|---|---|---|---|

| 哈希表 + 集合 | 逐个处理节点,维护候选根集合 | O(n) | ✅ 推荐 |

| DFS 遍历 | 图的连通分量视角 | O(n) | ✅ 推荐 |

两种方法都可在 O(n) 时间内完成,前提是使用合适的数据结构。

在实际开发中,建议优先使用第一种方法(哈希表 + 集合),因为它实现更简单,逻辑更清晰,也更容易扩展和维护。