1. 简介

在日常生活中,我们通常会对感兴趣的话题或任务投入更多注意力,比如日常工作或爱好。我们会深入研究某个流程或设备是如何具体运作的。但对于次要的内容,我们则不会花太多精力,只要了解大致步骤或基本操作即可。

在计算机系统中,这一思维同样适用。我们可以从整体流程和组件的角度去理解系统,也可以将其拆解为更小的部分,深入研究其技术细节和实现方式。这种我们在不同层级上关注细节的程度差异,就是“粒度”(Granularity)的体现。

本文将围绕“粗粒度”(Coarse-Grained)与“细粒度”(Fine-Grained)这两个概念展开讨论,帮助你在系统设计和开发中更好地理解和应用粒度的概念。

2. 粗粒度(Coarse-Grained)

粗粒度的实体可以看作是由少量组件组成(或甚至是一个整体)的,用于执行高层次操作或表示复杂元素的结构。

但需要注意的是,粒度是一个相对的概念,具体取决于上下文。比如在面向对象编程中,一个类如果由多个属性和方法组成,那么它就可以被视为一个粗粒度的实体;但如果从整个系统角度看,它可能只是一个微小的部分,不能算作粗粒度实体。

常见的粗粒度系统或流程包括:

✅ 高层通信库:如工作在OSI模型第七层的HTTP库,它们封装了底层协议(如数据链路层、网络层、传输层)的复杂性,对外提供简单易用的接口。

✅ 基于角色的访问控制(Role-Based Access Control, RBAC):通过角色来统一分配权限,简化权限管理。例如,所有管理员角色的用户拥有相同的权限集合。

3. 细粒度(Fine-Grained)

细粒度的实体由更小的组件构成,通常处理少量数据或执行特定操作。 虽然这些组件不一定简单,但它们的数据或操作边界非常清晰。

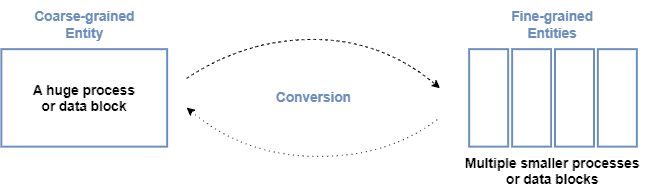

很多时候,我们可以将粗粒度实体进一步拆解成多个细粒度实体。当然,反向操作也成立:多个细粒度实体可以组合成一个粗粒度实体。但这种关系并不总是显而易见,有时需要深入分析才能确定。

常见的细粒度系统或流程包括:

✅ 原始套接字(Raw Sockets):允许开发者直接操作网络帧和包,访问OSI模型中从数据链路层到应用层的各个头部信息。

✅ 基于权限的访问控制(Permission-Based Access Control):每个用户拥有独立的权限集合,没有统一的角色权限模板,权限控制更精细。

4. 系统性总结

如前所述,粒度反映的是系统实体(如组件、流程)的细节程度。 同一实体在不同场景下可能被定义为粗粒度或细粒度。

此外,大多数情况下,粗粒度实体可以拆分为多个细粒度实体,反之亦然,如图所示:

下表总结了粗粒度与细粒度实体的主要特性对比:

| 特性 | 粗粒度实体 | 细粒度实体 |

|---|---|---|

| 抽象程度 | 高 | 低 |

| 复杂性 | 通常更复杂 | 通常比粗粒度实体更简单 |

| 示例 | 高层通信库、RBAC、粗粒度并行处理 | 原始套接字、权限控制、细粒度并行处理 |

5. 总结

本文我们探讨了粗粒度与细粒度实体在计算系统中的定义与应用。

粒度是系统设计中一个非常关键的概念,决定了我们关注的细节层级。通常,单体系统(无论是在数据还是操作层面)倾向于体现粗粒度特性,而模块化或高度细分的系统则更接近细粒度的特征。

✅ 设计建议:

- 在接口设计中,优先使用粗粒度接口以提高易用性,减少调用次数

- 在权限控制、数据处理等需要高灵活性的场景下,使用细粒度设计以增强控制能力

- 粒度的选择应结合业务复杂度与性能要求,避免过度抽象或过度拆分

⚠️ 踩坑提醒:

- 不要盲目追求细粒度设计,可能导致系统复杂度过高

- 粗粒度不等于简单,它可能封装了大量细粒度逻辑,只是对外隐藏了细节

通过合理把握粒度,我们可以更好地平衡系统的可维护性、扩展性与性能表现。