1. 简介

神经网络中最基础的处理单元是神经元(Neuron),也被称为感知机(Perceptron)。神经网络的设计灵感来源于人脑的运作方式,通过模拟生物神经元之间的信号传递机制,实现对复杂问题的建模与求解。

本文将从生物神经元和人工神经元两个角度出发,深入解析神经元的结构和工作原理,并探讨其在神经网络中的作用。

2. 神经网络术语

在计算机科学的人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)中,一个神经元通常由以下三部分组成:

- 一组输入(Inputs)

- 对应的权重(Weights)

- 一个激活函数(Activation Function)

它将多个输入加权求和,加上偏置(bias),再通过激活函数输出一个结果。这个输出将作为下一层神经元的输入,层层传递。

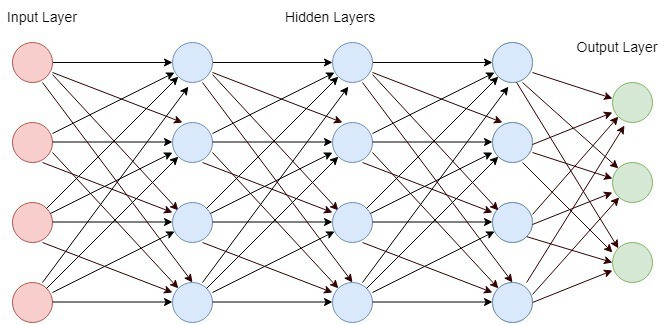

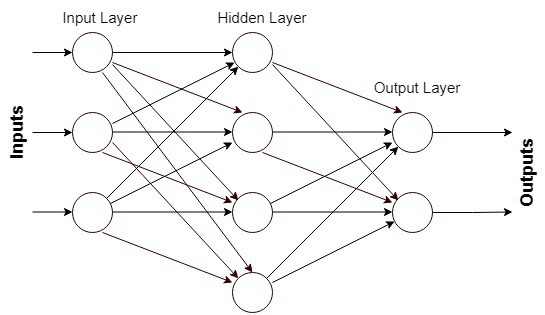

下图展示了一个典型的深度神经网络结构:

3. 深入理解神经元

3.1 生物神经元

生物神经元是神经系统中负责信息传递的基本单位,通过电信号和化学信号在大脑和神经系统中传递信息。

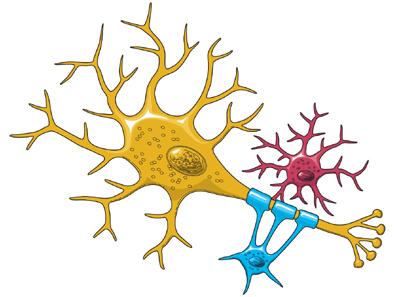

神经元主要由以下三部分组成:

- 细胞体(Soma):包含细胞核,控制神经元的整体功能

- 轴突(Axon):将信号从细胞体传出

- 树突(Dendrites):接收来自其他神经元的信号

下图展示了生物神经元的基本结构:

神经元之间通过突触(Synapse)进行通信,轴突释放神经递质(Neurotransmitters),这些化学物质跨越突触间隙,被相邻神经元的树突接收,从而实现信息传递。

3.2 人工神经元

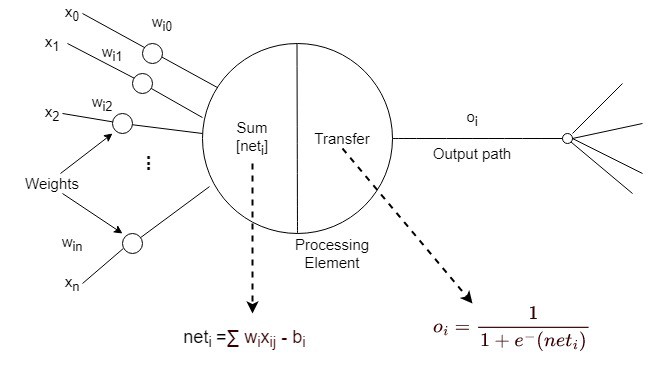

人工神经元是对生物神经元的数学建模。其基本结构如下:

- 输入信号(Input)

- 权重(Weight)

- 偏置(Bias)

- 激活函数(Activation Function)

典型的人工神经元结构如下图所示:

工作流程如下:

- 输入信号与对应权重相乘后求和

- 加上偏置

- 通过激活函数(如Sigmoid、ReLU等)处理,输出结果

✅ 激活函数的作用是引入非线性,使得神经网络能够拟合更复杂的函数关系。

4. 神经元与神经网络

神经网络由多层神经元组成,典型的结构包括:

- 输入层(Input Layer)

- 隐藏层(Hidden Layer)(可有多个)

- 输出层(Output Layer)

每层神经元之间通过带有权重的连接进行数据传递。当神经元输出超过设定的阈值时,它才会被激活并向下一层传递信号。

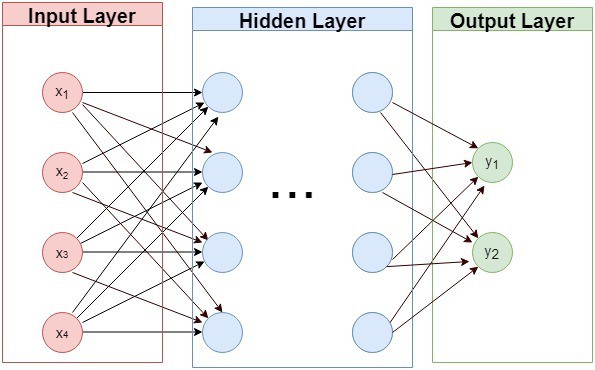

下图展示了神经网络的三层结构:

4.1 输入层

输入层是神经网络的第一层,负责接收原始数据(如图像、文本、音频等),并将其转换为数值形式输入到下一层。

每个输入神经元通常会应用一个激活函数,并根据设定的阈值判断是否激活。

4.2 隐藏层

隐藏层是位于输入层和输出层之间的中间层,负责提取数据的高阶特征。一个神经网络可以有一个或多个隐藏层。

每个隐藏层的神经元都会接收上一层的输出,经过加权求和和激活函数处理后,将结果传递给下一层。

4.3 输出层

输出层是神经网络的最后一层,用于输出最终结果。根据任务类型,输出层可以是:

- 二分类输出(如0或1)

- 多分类输出(如多个类别)

- 连续值输出(如预测值)

输出层的神经元通常使用不同的激活函数,如Softmax用于分类任务,Linear用于回归任务。

⚠️ 输出层的设计直接影响模型的性能,需根据具体任务选择合适的结构和激活函数。

5. 神经网络的类型

根据信息流动方向,神经网络主要分为两类:

5.1 前馈神经网络(Feedforward Neural Network)

信息单向流动,从输入层 → 隐藏层 → 输出层,没有反馈或循环。

✅ 特点:结构简单、适合静态数据处理,如图像分类、模式识别。

下图展示了前馈神经网络的结构:

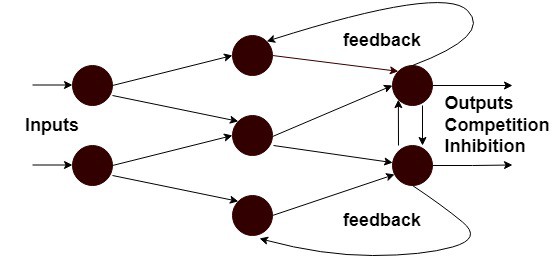

5.2 反馈神经网络(Feedback Neural Network)

信息可以双向流动,存在反馈机制,网络状态会随时间变化,直到达到稳定状态。

✅ 特点:结构复杂、适合处理时序数据,如语音识别、自然语言处理。

反馈神经网络也被称为递归神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)。

下图展示了反馈神经网络的结构:

6. 神经网络的优势

神经网络具有以下显著优势:

- ✅ 非线性建模能力:能从复杂或模糊的数据中提取有意义的模式

- ✅ 自适应学习能力:通过训练数据不断优化模型性能

- ✅ 泛化能力强:对未见过的数据也能做出合理预测

- ✅ 并行处理能力:适合大规模数据并行计算

这些特性使得神经网络在图像识别、自然语言处理、语音识别、金融预测等多个领域都有广泛应用。

7. 总结

人工神经元是神经网络的基本构建单元,模仿生物神经元的工作机制,通过加权求和与激活函数实现非线性映射。

神经网络由输入层、隐藏层和输出层组成,根据信息流动方向分为前馈网络和反馈网络。它们在处理复杂任务时展现出强大的学习和泛化能力。

✅ 神经网络的核心在于模拟人脑的学习机制,通过不断调整权重和偏置,最终实现对复杂问题的准确建模。