1. 僵尸进程概述

在本篇文章中,我们将深入理解现代操作系统中“僵尸进程(Zombie Process)”的概念。这是一个在系统编程中常见但容易被忽视的问题,了解它有助于我们更好地掌握进程管理机制,避免资源泄露。

2. 进程生命周期

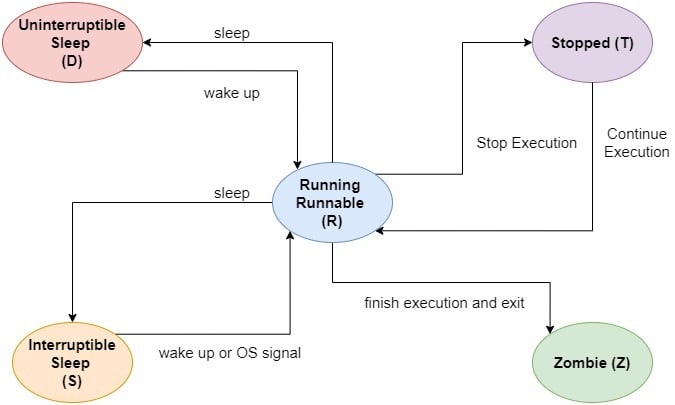

每个操作系统都有自己的进程生命周期模型,不同系统中进程的状态和状态切换方式可能有所不同。例如,一个常见的五状态模型如下图所示:

图中展示了五个基本状态:新建(New)、就绪(Ready)、运行(Running)、等待(Waiting)和终止(Terminated)。状态之间有明确的转换规则。

2.1 僵尸状态(Zombie State)

在五状态模型中,我们看到“终止”状态之后还有一个“僵尸”状态。这个状态意味着什么?

当一个子进程执行完毕或被终止后,它会向父进程发送一个信号(例如 Linux 中的 SIGCHLD)。这个信号通知父进程:子进程已经结束。随后,该子进程会进入僵尸状态,直到父进程通过 wait() 或 waitpid() 系统调用“收割”它。

父进程通过这些系统调用可以读取子进程的退出状态、资源使用情况、进程 ID 等信息。

✅ 总结一句话:僵尸进程是一个已经终止但尚未被父进程回收的进程,其进程表项仍保留在系统中,直到父进程调用 wait()。

3. 僵尸进程详解

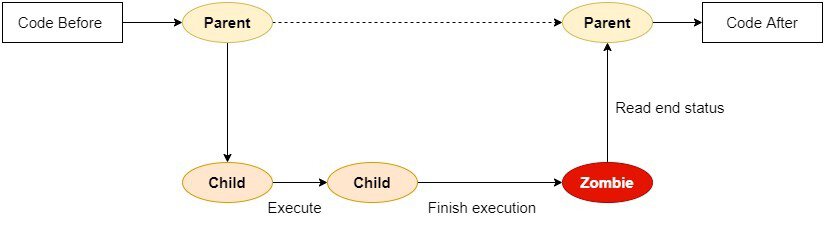

一个进程在执行完毕后就会进入僵尸状态,直到其父进程完成回收操作。回收完成后,操作系统会从进程表中删除该条目:

因此,每个进程在其生命周期的最后阶段都会短暂地成为僵尸进程。

3.1 僵尸状态的问题

⚠️ 僵尸进程虽然不占用内存或 CPU 资源,但存在两个主要问题:

- 资源浪费:进程 ID(如 Linux 中的 pid)无法被释放,直到僵尸进程被回收。如果大量僵尸进程堆积,系统将无法分配新的进程 ID。

- 进程表满:进程表的大小是有限的。过多的僵尸进程会导致进程表被占满,从而系统无法创建新进程。

3.2 僵尸状态的益处

虽然僵尸进程看起来像“垃圾”,但它也有其存在的意义:

✅ 僵尸状态允许父进程读取子进程的退出状态和资源使用情况(如 CPU 时间、内存占用、IO 次数等)。如果没有僵尸状态,一旦子进程结束,这些信息就会被系统立即清除,父进程将无法获取到子进程的退出状态。

3.3 僵尸进程 vs 孤儿进程

⚠️ 僵尸进程和孤儿进程是两个容易混淆的概念:

- 僵尸进程:子进程已终止,但父进程未回收它。

- 孤儿进程:父进程先于子进程结束,子进程被系统重新分配给一个新父进程(通常是 init 进程)。

在 Linux 中,孤儿进程不会变成僵尸进程,因为它的新父进程会调用 wait() 来回收它。例如,Linux 的 init 进程(PID=1)始终在等待其子进程,因此孤儿进程不会长时间停留在僵尸状态。

4. 僵尸进程清理

⚠️ 僵尸进程无法通过操作系统命令(如 kill)强制结束。长时间运行的僵尸进程通常是由于程序逻辑错误或资源管理不当导致的。

我们可以采取以下措施来避免僵尸进程堆积:

✅ **在父进程中及时调用 wait() 或 waitpid()**,确保子进程结束后能立即被回收。

// 示例伪代码(C语言风格)

pid_t pid = fork();

if (pid == 0) {

// 子进程

exit(0);

} else {

// 父进程等待子进程结束

wait(NULL);

}

一旦进程进入僵尸状态,它的内存页面、文件句柄、信号量锁等资源都会被操作系统释放。僵尸进程几乎不占用任何资源,只是在进程表中保留一个条目。

5. 总结

✅ 僵尸进程是进程生命周期中的一个正常阶段,表示子进程已终止但尚未被父进程回收。

⚠️ 如果父进程没有及时回收,僵尸进程会堆积,导致系统资源浪费甚至进程表溢出。因此,我们在编写多进程程序时,务必注意:

- 父进程应调用

wait()或waitpid()回收子进程; - 使用信号处理机制(如注册

SIGCHLD处理函数)来异步回收子进程; - 避免子进程结束后父进程不处理,造成“僵尸堆积”。

合理管理进程生命周期,才能写出更健壮、稳定的系统级程序。