1. 概述

本文将简要介绍计算机系统中两个至关重要的存储单元:寄存器(Registers) 和 随机存取存储器(RAM)。

我们会从底层逻辑门的角度出发,讲解它们是如何工作的,帮助你理解现代计算机存储体系的基本构建模块。

2. 为什么需要内存

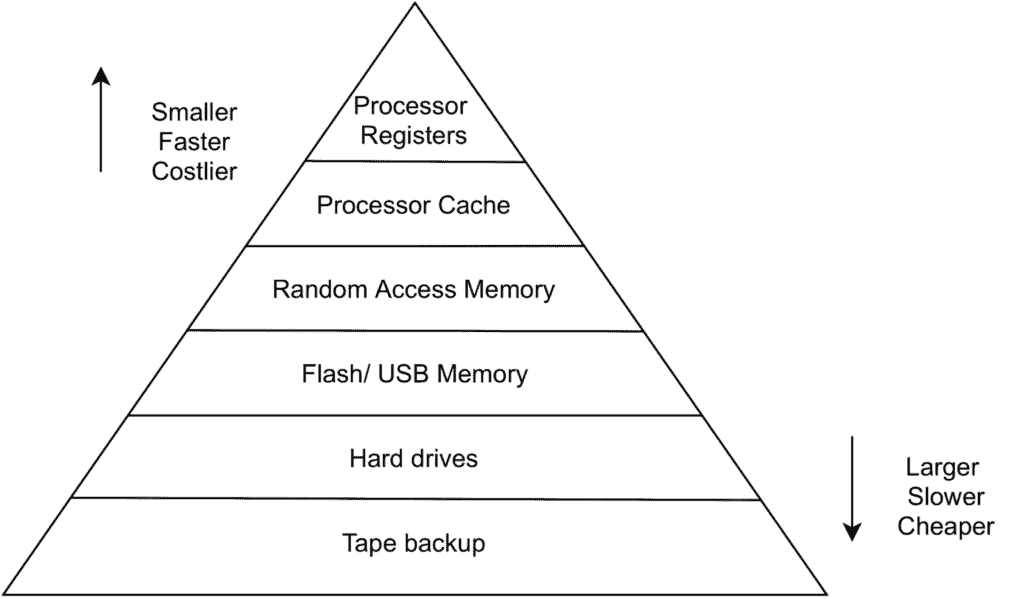

没有存储机制,任何复杂的系统都难以运行。计算机内存就是为了解决这个问题而存在的。在深入探讨如何用逻辑门存储 1 位信息之前,我们先来看一下计算机中内存系统的抽象模型:

这个模型展示了内存作为数据存储的核心角色。接下来,我们从最基础的存储单元——寄存器开始讲起。

3. 寄存器(Registers)

寄存器是 CPU 可以直接访问的内存位置。它们通常用于存放当前正在执行的指令或操作数。寄存器是集成在 CPU 内部的最小数据存储单元。

寄存器的大小以“位”(bit)为单位,现代处理器的寄存器可以是 16 位、32 位或 64 位。寄存器的位数直接影响 CPU 的处理能力和运行速度。

3.1 AND-OR 锁存器与门控锁存器

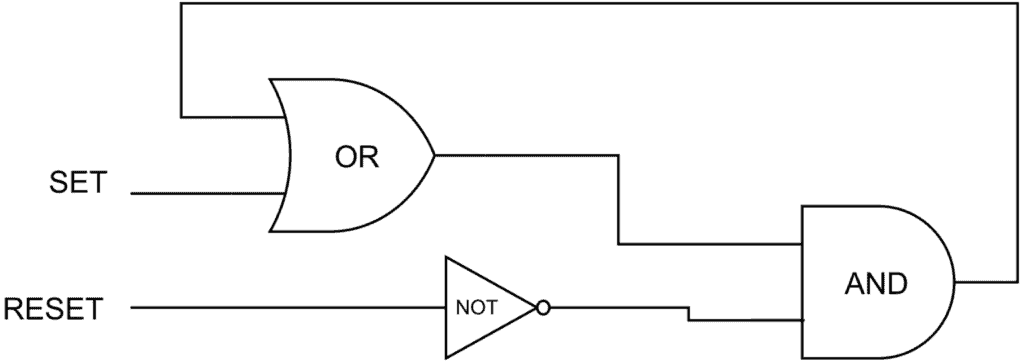

下图展示了一个 AND-OR 锁存器(Latch)电路:

这个电路有两个输入信号:Set 和 Reset。Set 用于将输出置为 1,Reset 用于将其置为 0。当两个输入都为 0 时,输出保持为上一次的状态。✅ 这就是最基本的 1 位存储单元,可以记住一个 bit 的信息。

我们称其为“锁存器”,因为它能“锁住”一个值并保持不变。将数据写入内存称为“写入(Write)”,从内存读取数据称为“读取(Read)”。

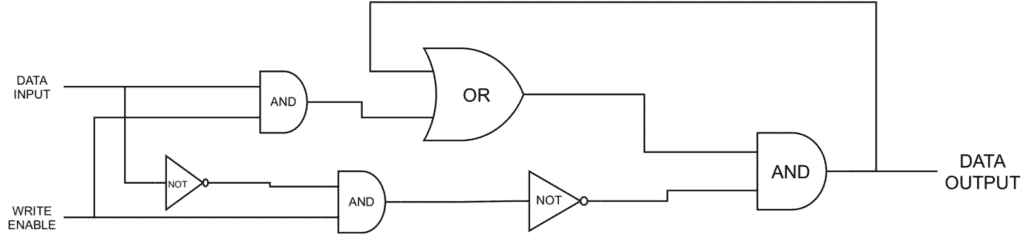

如果我们再加一些逻辑门,就可以控制这个锁存器是否允许写入。这种改进型的电路称为 门控锁存器(Gated Latch):

现在我们有了一个可以控制写入的 1 位存储单元。虽然单个锁存器用途有限,但如果我们把多个锁存器并排放在一起,就能存储更多数据。比如 8 个锁存器组成一个 8 位寄存器,可以保存一个 8 位的数字。

早期计算机使用 8 位寄存器,后来发展为 16、32 位,如今大多数 CPU 已采用 64 位寄存器。

4. RAM(随机存取存储器)

如果我们把锁存器按矩阵排列,而不是简单并列,就能节省大量布线空间,也更容易扩展存储容量。这就是我们所说的 RAM(Random Access Memory)。

通过成百上千个门控锁存器,我们可以构建出容量高达 GB 级别的内存。RAM 的一大特点是:可以任意顺序访问任意地址的数据,因此称为“随机访问”内存。

RAM 也称为“主存”,它是易失性的,也就是说,系统断电后数据会丢失。

下图展示了一个典型的 RAM 模块实物图:

RAM 存储的是当前运行程序所需的临时数据。如果 CPU 需要的数据不在 RAM 中,就需要从硬盘等二级存储中加载,这个过程会显著降低性能。

RAM 有多种类型,包括:

- SRAM(静态 RAM):速度快,但成本高,常用于 CPU 缓存

- DRAM(动态 RAM):成本低,容量大,用于主内存

- NVRAM(非易失 RAM):断电后数据不丢失

- Flash Memory(闪存):虽然不是传统 RAM,但常用于固态硬盘和 USB 存储

这些类型虽然功能相似,但在存储位的方式上有所不同,比如使用不同的逻辑门、电荷陷阱或电容等。

5. 总结

本文简要介绍了计算机中两个关键的存储单元:寄存器和 RAM。

我们从最基础的逻辑门出发,逐步构建了 1 位锁存器、门控锁存器,并进一步扩展为寄存器和 RAM。理解这些底层机制,有助于我们更深入地认识计算机系统的运行原理。

✅ 关键点回顾:

- 寄存器是最小、最快的存储单元,集成在 CPU 内部

- RAM 是主存,容量大但速度慢于寄存器,且为易失性

- RAM 支持随机访问,适合运行时数据存储

- 不同类型的 RAM 适用于不同场景(如 SRAM 用于缓存,DRAM 用于主存)

⚠️ 踩坑提醒:

不要混淆“主存(RAM)”与“存储(Storage)”。RAM 是临时存储,断电即失;而硬盘、SSD 等属于持久化存储设备。

如你对底层硬件感兴趣,建议进一步研究 CPU 缓存、内存寻址机制以及虚拟内存等主题。