1. 简介

在本教程中,我们将介绍 Ternary Search Tree(TST,三叉搜索树)这一数据结构。 它是一种非常有趣且高效的字符串查找结构,特别适用于需要频繁进行字符串检索的场景。

我们假设有一组字符串:

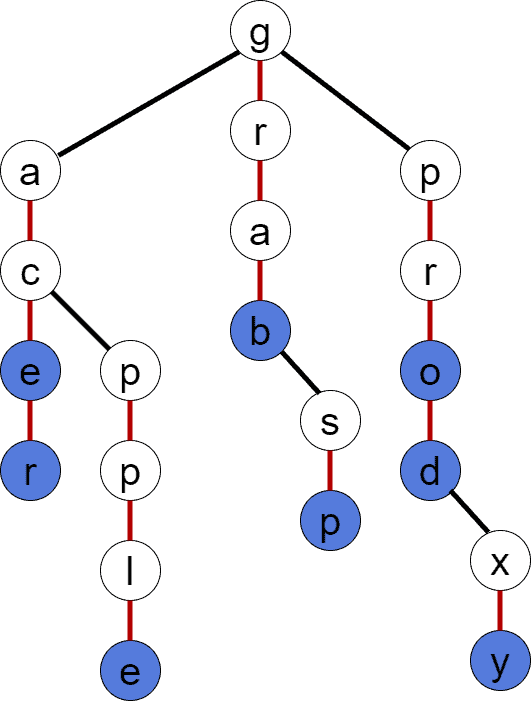

$$ S = {"ace", "acer", "apple", "grab", "grasp", "pro", "prod", "proxy"} $$

为简化讨论,我们假设这些字符串是按字典序排列的,并且每个字符串都按 1-indexed 方式处理字符。

为了便于后续分析复杂度,我们定义几个变量:

- N:集合 S 中字符串的总数

- M:S 中最长字符串的长度

- A:构成字符串的字符集大小

这些变量将在后续章节中频繁使用。

2. TST 概述

TST 是一种高效的字符串查找数据结构,结合了二叉搜索树(BST)的空间效率和 Trie 的查找速度优势。

与 Trie 类似,TST 也是通过拆分字符串字符来构建树结构。但不同的是,每个节点最多有三个子节点,分别代表:

- leftChild:值小于当前节点的子节点

- middleChild:值等于当前节点的子节点,表示字符串中的下一个字符

- rightChild:值大于当前节点的子节点

每个节点还包含:

- value:当前字符

- isTerminal:标记该节点是否是某个字符串的结尾

如下图所示是一个基于集合 S 构建的 TST 示例,蓝色节点为终止节点,红色边表示 middleChild:

TST 的查找效率与树的深度密切相关。在理想平衡状态下,其查找复杂度为:

$$ O(M \cdot \log A) $$

空间复杂度方面,最坏情况下(无前缀共享)为:

$$ O(N \cdot M) $$

3. TST 操作详解

3.1 插入操作

插入操作的核心逻辑包括:

- 创建新节点

- 初始化子节点

- 设置终止标记

我们先定义一个辅助函数用于创建节点:

algorithm CREATE_NODE(val):

node <- new TSTNode

node.value <- val

node.leftChild <- NULL

node.middleChild <- NULL

node.rightChild <- NULL

node.isTerminal <- FALSE

return node

然后是递归插入的实现:

algorithm INSERT(node, str, pos):

if pos = str.length + 1:

return node

if node = NULL:

node <- CREATE-NODE(str[pos])

if str[pos] < node.value:

node.leftChild <- INSERT(node.leftChild, str, pos)

else if str[pos] > node.value:

node.rightChild <- INSERT(node.rightChild, str, pos)

else:

if pos = str.length:

node.isTerminal <- TRUE

else:

node.middleChild <- INSERT(node.middleChild, str, pos + 1)

return node

✅ 关键点: 插入时如果当前字符匹配,则继续插入下一个字符;否则根据大小关系插入左右子树。

3.2 构建 TST

TST 的构建本质上就是多次插入操作。构建方式可分为两种:

- 离线模式(offline):已知所有字符串,建议随机插入或按中位字符串递归插入

- 在线模式(online):动态插入,建议使用平衡策略

以下是一个离线模式构建的伪代码:

algorithm TST_BUILD(S):

rootNode <- NULL

Shuffle S

for s in S:

rootNode <- INSERT(rootNode, s, 1)

return rootNode

⚠️ 注意: 如果字符串是按字典序插入的,TST 可能退化为链表,性能下降明显。

3.3 查找操作

查找操作也是递归实现的,核心逻辑如下:

algorithm TST_SEARCH(node, str, pos):

if node = NULL:

return FALSE

if str[pos] < node.value:

return TST_SEARCH(node.leftChild, str, pos)

if str[pos] > node.value:

return TST_SEARCH(node.rightChild, str, pos)

if pos = str.length and node.isTerminal:

return TRUE

return TST_SEARCH(node.middleChild, str, pos + 1)

调用方式为:

TST_SEARCH(root, str, 1)

✅ 查找逻辑: 从根节点开始,逐字符比对,遇到匹配则继续 middleChild,直到字符串结束且节点为终止节点为止。

4. 应用场景

TST 的应用场景非常广泛,主要包括:

- ✅ 字典中单词查找

- ✅ 查找具有相同前缀的所有字符串

- ✅ 自动补全(输入建议)

- ✅ 搜索引擎查询建议

- ✅ 字典序前驱/后继查找

这些功能与 Trie 类似,但 TST 在空间效率上更具优势。

5. 替代方案对比

5.1 BST(二叉搜索树)

- ✅ 时间复杂度:

O(M * log N) - ❌ 问题:每次比较都需要完整比较两个字符串,效率低

- ❌ 空间复杂度:

O(N * M)

BST 的字符串查找效率较低,因为每次比较都要从头到尾比对字符串。

5.2 Trie(前缀树)

- ✅ 时间复杂度:

O(M) - ❌ 空间复杂度:

O(N * M * A)(最坏情况) - ❌ 问题:每个节点存储大量冗余指针,内存开销大

Trie 虽然查找速度快,但空间开销大,不适合大规模数据。

5.3 Hash Table(哈希表)

- ✅ 平均时间复杂度:

O(M) - ❌ 无法支持前缀查找、字典序等操作

- ❌ 空间复杂度:

O(N * M + S)(S 为桶数)

哈希表适合无序查找,但不支持有序操作(如前缀匹配、字典序遍历等)。

6. 总结

| 数据结构 | 查找复杂度 | 空间复杂度 | 是否支持有序操作 |

|---|---|---|---|

| BST | O(M log N) | O(N * M) | ✅ |

| Trie | O(M) | O(N * M * A) | ✅ |

| Hash Table | O(M) | O(N * M + S) | ❌ |

| TST | O(M log A) | O(N * M) | ✅ |

TST 是 Trie 和 BST 的折中方案,兼具查找效率和空间效率,非常适合字符串查找、自动补全、前缀匹配等场景。

✅ 优势:

- 查找效率高

- 支持前缀匹配

- 支持字典序操作

❌ 缺点:

- 构建不平衡时性能下降

- 不支持删除操作(通常)

建议: 如果你有大量字符串需要频繁查找,且需要前缀匹配、字典序等功能,TST 是一个非常值得考虑的结构。