1. 概述

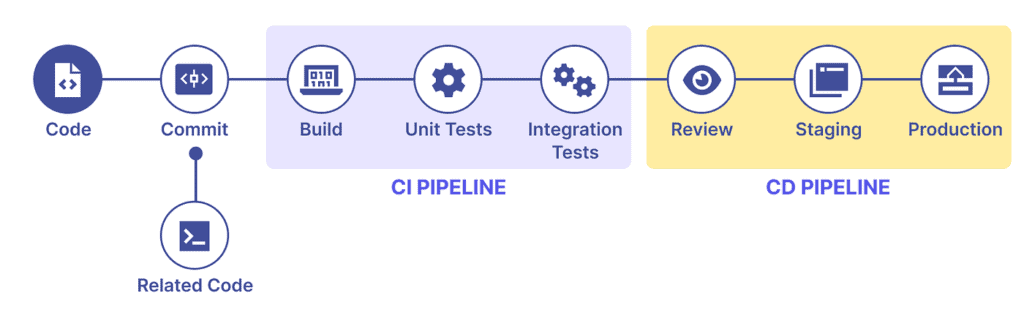

CI/CD(持续集成 / 持续交付)是现代软件开发的黄金组合。它们通过自动化代码的构建、测试和交付流程,帮助我们减少人为错误、加快发布速度,并让最终用户更早体验新功能。

但想要搭建一个真正高效的 CI/CD 流水线并非易事。它需要合理的规划、合适的工具以及不断优化流程的意识。

在本文中,我会分享一些实用的 CI/CD 最佳实践,帮助你构建一个稳定、高效、可维护的流水线,从而自信地交付高质量的软件。

2. 鼓励频繁提交

频繁提交小而聚焦的代码变更,是构建成功 CI/CD 流水线的关键之一。你可以把它想象成打游戏时的“存档点”——谁都不想因为没保存而重来一遍吧?

频繁提交不仅能备份代码,还能提升团队协作效率。小的提交单元意味着更容易做代码评审、更快修复 bug,也大大减少多人协作时的合并冲突。

✅ 关键点:

- 更快获得反馈:一旦构建失败,能快速定位问题

- 更容易回滚:出问题时只需撤销少量变更

如何落地:

- 把任务拆成小颗粒,每次完成一个小功能就提交

- 鼓励团队成员在功能完成即刻提交

- 使用 Git 等版本控制工具辅助协作

3. 保证构建稳定性

确保每次构建都能顺利通过编译并运行所有自动化测试,是 CI/CD 流水线的核心要求。构建稳定,代表代码状态是健康的、可部署的。

⚠️ 当构建失败时,必须优先修复:

构建失败不处理,会拖慢整个团队的节奏。每个成员都应有“谁提交谁负责”的意识,尽快修复。

✅ 推荐做法:

- 自动化测试覆盖全面,尽早发现问题

- 构建失败时及时通知团队,说明原因和修复进度

- 利用 Git 追踪变更,必要时回滚代码

4. 一次构建,多环境部署

在 CI/CD 中有一条铁律:一次构建,处处部署。也就是说,我们只构建一次,生成一个不可变的制品(artifact),然后在所有环境中都使用这个制品进行部署。

这样做的好处是保证环境一致性:测试环境和生产环境部署的是完全相同的代码。避免了“在我本地跑得好好的”这种问题。

✅ 如何实现一致性:

- 使用外部配置文件或环境变量来处理不同环境的差异

- 制品不变,配置可变,就像换衣服一样灵活

推荐使用 Nexus 或 Artifactory 等制品仓库管理工具,它们就像一个有序的衣柜,帮你保存和检索各个版本的制品。

5. 测试要分优先级,讲策略

测试是 CI/CD 的质量保障。但测试不是越多越好,而是要测试得聪明。

常见的测试类型包括:

- 单元测试(unit test):快速验证代码逻辑

- 集成测试(integration test):验证模块间协作

- 系统测试(system test):整体功能验证

- 验收测试(acceptance test):用户视角验证

✅ 测试策略建议:

- 优先运行快速测试(如单元测试),快速反馈

- 成功后再运行耗时较长的集成和系统测试

- 类似体检流程:先基础检查,再深入排查

6. 使用干净且一致的环境

构建完成后,部署环境必须干净、一致。这意味着每次部署都应从一个干净的状态开始,避免残留文件影响测试结果。

✅ 推荐做法:

- 使用容器(如 Docker)创建临时环境,每次都是“全新启动”

- 容器环境统一、可复制,测试结果更可靠

同时,基础设施也应保持一致。可以借助 Infrastructure as Code(IaC)工具如 Terraform 或 Ansible,实现开发、测试、生产环境的基础设施代码化,确保一致性。

7. 所有部署必须经过 CI/CD 流水线

CI/CD 应该是通往生产环境的唯一通道。无论变更大小,都必须经过完整的流水线流程:

虽然紧急情况下可能想“走后门”直接上线,但这样做风险极高。只有通过统一的流水线,才能确保每次部署都经过质量验证。

✅ 好处:

- 保证每次部署都经过测试和审查

- 减少线上故障风险

- 提升整体交付效率和质量

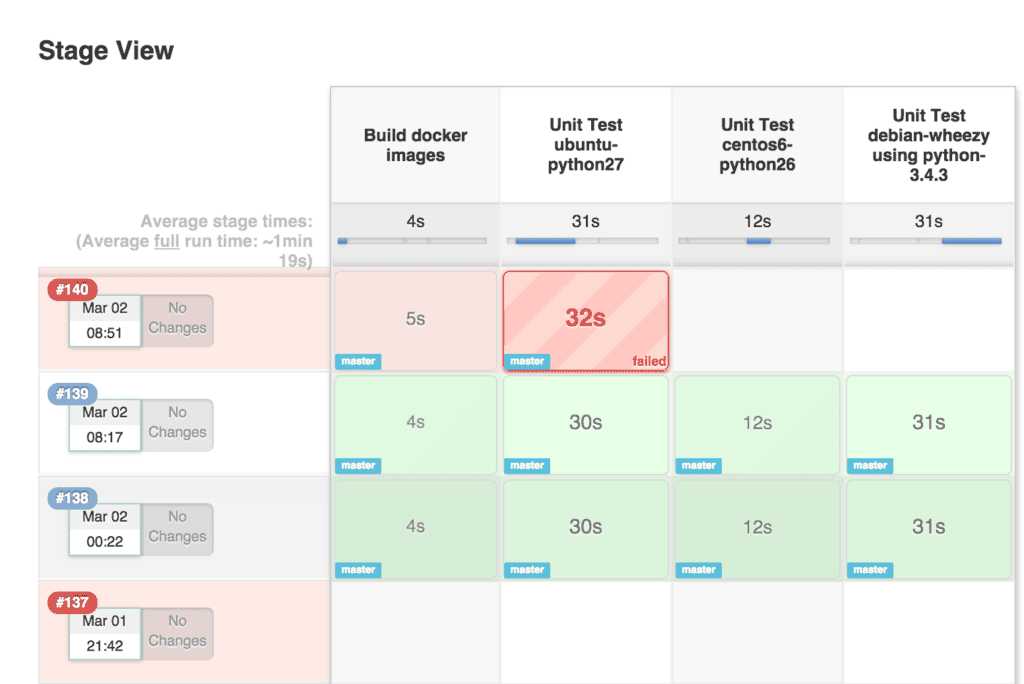

8. 持续监控、度量与优化

CI/CD 流水线不是搭好就完事的系统,它需要持续监控和优化。就像汽车需要定期保养一样,CI/CD 也需要定期“体检”。

✅ 建议关注的指标:

- 构建成功率

- 单次构建耗时

- 测试覆盖率

- 部署频率和耗时

- 故障恢复时间

通过这些指标,你可以发现:

- 构建不稳定是代码问题还是测试问题?

- 部署慢是不是某个步骤卡住了?

- 是否可以并行执行测试,加快构建速度?

⚠️ 注意:不要只盯着“失败次数”看,更重要的是从中找到改进点。

9. 总结

本文介绍了构建高效 CI/CD 流水线的一些关键实践,包括:

- 鼓励小颗粒频繁提交

- 保证构建稳定

- 一次构建,多环境部署

- 测试分优先级

- 使用容器和 IaC 保证环境一致性

- 所有部署必须经过 CI/CD 流水线

- 持续监控和优化

这些实践不仅帮助你提高交付效率,还能提升软件质量,降低上线风险。希望这些经验能帮助你在 CI/CD 路上少踩坑,多出成果。