1. 概述

堆(Heap) 是一种特殊的完全二叉树结构,常用于构建优先队列。堆有两个重要变种:最大堆(Max-Heap) 和 最小堆(Min-Heap)。

本文重点讲解 Max-Heapify 操作,即如何将一个不符合最大堆特性的二叉树调整为最大堆,并通过示例帮助理解其工作原理。

2. 堆的定义

堆是一种完全二叉树结构,具有堆性质(Heap Property):

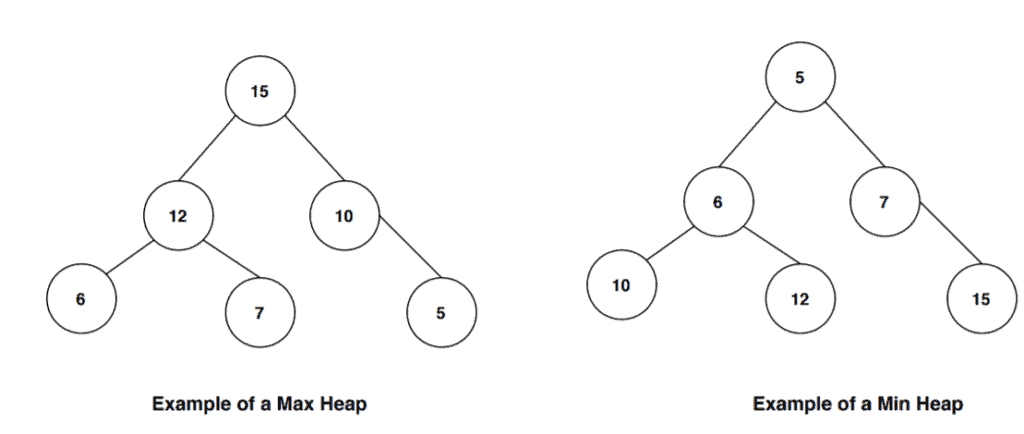

- 最大堆(Max-Heap):任意父节点的值都 大于等于 其子节点的值。根节点是整个堆中最大的值。

- 最小堆(Min-Heap):任意父节点的值都 小于等于 其子节点的值。根节点是整个堆中最小的值。

来看两个示例:

- 第一棵树是最大堆:根节点值最大,每个父节点都大于其子节点。

- 第二棵树是最小堆:根节点值最小,每个父节点都小于其子节点。

3. Max-Heapify 操作

3.1 算法逻辑

Max-Heapify 的目标是将一个节点及其子树调整为最大堆结构。该操作是构建最大堆的基础步骤之一。

以下是 Max-Heapify 的伪代码:

algorithm MaxHeapify(B, s):

// B 是数组,s 是当前节点索引

left <- 2 * s

right <- 2 * s + 1

if left <= B.length and B[left] > B[s]:

largest <- left

else:

largest <- s

if right <= B.length and B[right] > B[largest]:

largest <- right

if largest != s:

swap(B[s], B[largest])

MaxHeapify(B, largest)

3.2 核心步骤说明

left和right是当前节点的左右子节点索引。- 比较当前节点与其子节点,找出最大值。

- 如果最大值不是当前节点,则交换位置,并递归调用 MaxHeapify,继续调整子树。

3.3 构建最大堆

从最后一个非叶子节点开始,依次对每个节点调用 MaxHeapify:

algorithm MaxHeapBuilding(B):

// B 是输入数组

n <- length(B)

B.heapsize <- n

for k <- n / 2, n / 2 - 1, ..., 1:

MaxHeapify(B, k)

4. Max-Heapify 示例

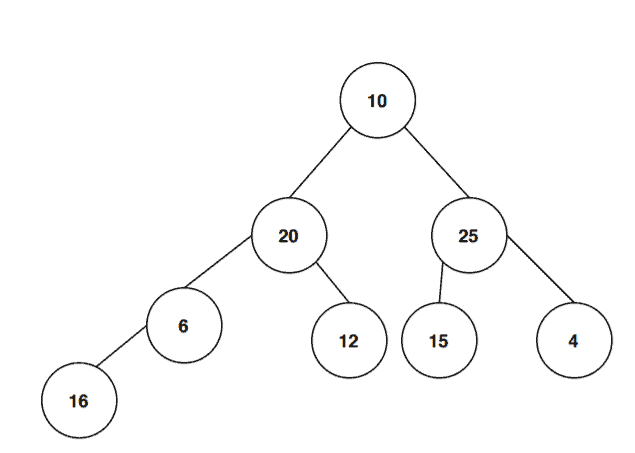

我们以数组 B = [10, 20, 25, 6, 12, 15, 4, 16] 为例,演示如何通过 Max-Heapify 构建最大堆。

4.1 初始二叉树结构

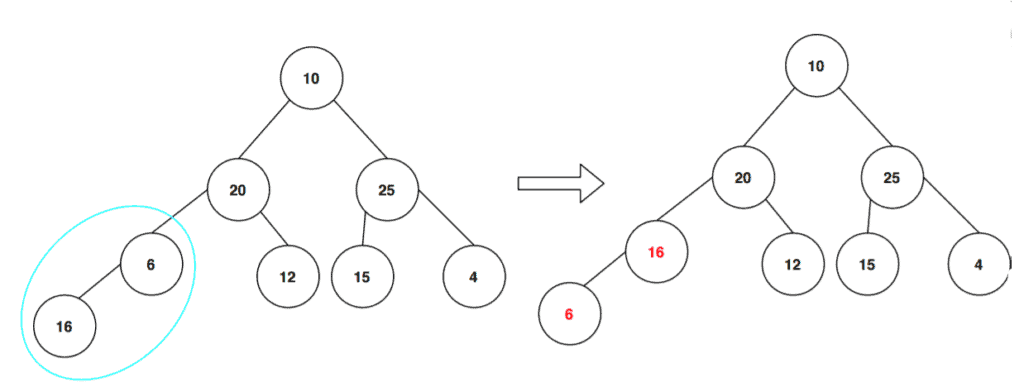

4.2 从最底层子树开始检查

该子树不符合最大堆特性,需交换父子节点值。

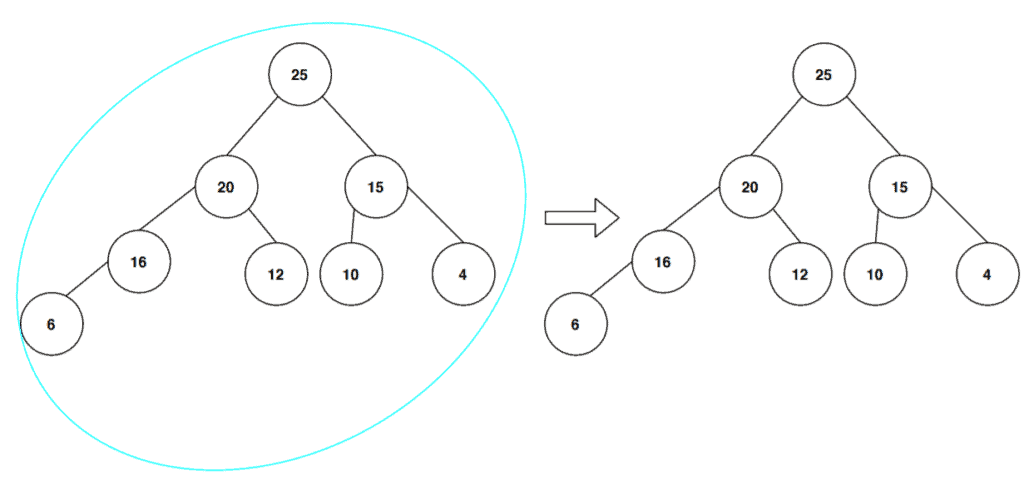

4.3 继续向上调整

依次检查并调整所有子树:

- 符合条件的无需调整 ❌

- 不符合条件的交换并递归调整 ✅

最终结果如下图所示:

此时整棵树已满足最大堆特性。

5. 总结

- Max-Heapify 是构建最大堆的核心操作。

- 从最后一个非叶子节点开始,逐层向上调整。

- 每次调整后,递归处理受影响的子树。

- 时间复杂度为 **O(log n)**,构建整个堆的时间复杂度为 **O(n)**。

掌握 Max-Heapify 是理解堆排序、优先队列等高级算法的基础,建议多动手画图、调试代码以加深理解。