1. 简介

在本篇文章中,我们将探讨冷缓存(Cold Cache)与热缓存(Warm Cache)之间的区别。我们的目标是理解它们之间的主要差异以及在系统中使用冷缓存或热缓存可能带来的影响。

我们会先简单回顾一下缓存的基本概念,包括其用途和常见优势。接着,我们将分别深入探讨冷缓存与热缓存的定义与特性。然后,我们会介绍一些常见的缓存预热技术。最后,我们对这两种缓存状态进行系统性的对比。

2. 计算机内存与缓存机制

在现代计算机中,访问内存是一项必要但通常代价较高的操作。

不同类型的内存访问速度差异很大。比如,主内存(RAM)的访问速度要远高于磁盘等二级存储设备。但即使是主内存或二级内存内部,也存在性能差异。一般来说,速度越快的内存,成本越高,集成难度也更大。

因此,计算机系统中采用了内存层次结构(Memory Hierarchy)来平衡性能与成本。从最快、最贵的内存到最慢、最便宜的内存,依次为:寄存器 → 缓存 → 主内存(RAM、ROM)→ 固态硬盘 → 磁盘、磁带等。

缓存(Cache) 是一种位于处理器附近的高速存储单元。由于成本和架构限制,缓存容量通常较小。但它被设计用于存储处理器频繁访问或即将访问的数据。

缓存机制的核心在于数据识别与加载策略。在系统启动时,缓存通常是空的或包含无效数据。随着系统的运行,缓存逐渐被“填充”上常用数据,从而提升访问效率。

3. 冷缓存与热缓存

缓存的初始化状态决定了它是冷缓存还是热缓存:

- ✅ 冷缓存(Cold Cache):表示缓存为空或包含过期数据。此时,缓存无法加速内存访问,直到它被逐步填充上常用数据。

- ✅ 热缓存(Warm Cache):表示缓存中已加载了当前系统所需的相关数据。此时,缓存命中率高,能显著提升系统性能。

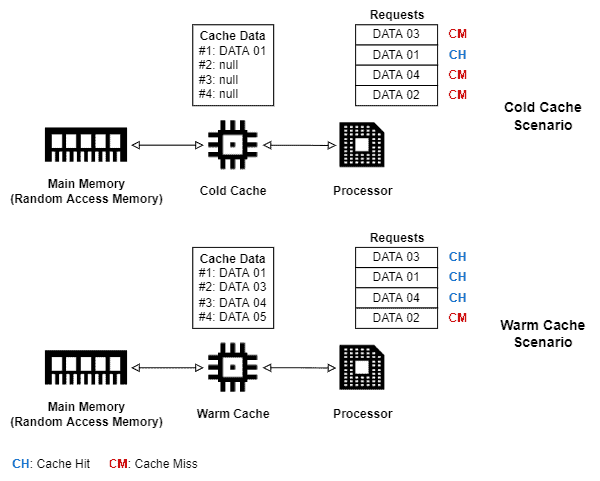

下图展示了冷缓存与热缓存的典型状态变化:

⚠️ 需要注意的是,冷/热缓存的概念不仅适用于计算机内存系统,也广泛用于内容分发网络(CDN)等场景。

虽然热缓存更理想,但预测系统将访问哪些数据并不容易。我们将在下一节介绍一些常见的缓存预热技术。

4. 缓存预热策略

缓存预热(Cache Warming) 是将冷缓存填充为热缓存的过程。它通过加载高概率会被访问的数据来提升缓存命中率。

常见的缓存预热技术包括:

- ✅ 预取元数据(Prefetching Metadata):系统在启动阶段加载常用元数据到缓存中。

- ✅ 预取元数据与数据:如果某些数据使用概率很高,系统可以将它们与元数据一起加载。

- ✅ 复制已热缓存(Warmed-up Cache Copying):在多缓存架构中,可以将一个已热缓存的数据复制到另一个冷缓存中。

优点:

- 提升处理器响应速度

- 改善系统整体性能

- 在CDN等场景中提升用户体验(UX)

缺点:

- 如果预取数据不准确,会导致资源浪费和缓存替换策略复杂化

- 增加初始化成本

因此,缓存预热应谨慎使用,确保预取的数据确实会被频繁访问。

5. 系统性对比总结

下表总结了冷缓存与热缓存的关键特性对比:

| 特性 | 冷缓存 | 热缓存 |

|---|---|---|

| 初始化状态 | 空或包含过期数据 | 包含有效数据 |

| 命中率(Hits) | 低 | 高 |

| 缓存未命中(Misses) | 多 | 少 |

| 预热策略 | ✅ 元数据预取 ✅ 数据与元数据预取 ✅ 缓存复制 |

— |

6. 总结

本文我们深入探讨了冷缓存与热缓存的概念、区别以及实际影响。我们首先回顾了计算机内存体系结构,尤其是缓存的作用与特性。随后,我们分析了冷缓存与热缓存的定义与应用场景,并介绍了几种常见的缓存预热技术。

✅ 结论:

缓存是提升系统性能的关键组件。冷缓存由于命中率低,无法发挥缓存的优势。因此,在大多数实际场景中,缓存预热是必不可少的优化手段。合理使用缓存预热策略,可以显著提升系统响应速度和用户体验。