1. 引言

在分布式系统和网络编程中,客户端(Client)与服务端(Server)是两个基础且常见的术语。理解它们的定义和交互方式,对于构建稳定、高效的服务至关重要。

本文将从定义入手,逐步讲解客户端-服务端模型的结构、协议及优缺点,并对比其他常见的网络模型,帮助你更深入地掌握这一核心概念。

2. 基本定义

2.1 服务端(Server)

服务端是指提供特定功能或服务的一段软件或硬件程序。例如:

- Web 服务器:提供网页内容

- 邮件服务器:处理电子邮件的发送与接收

- DNS 服务器:解析域名到 IP 地址

服务端通常运行在高可用、高性能的机器上,持续监听客户端的请求并做出响应。

2.2 客户端(Client)

客户端是向服务端发起请求并使用其服务的程序。例如:

- 浏览器(如 Chrome、Firefox)是 Web 服务的客户端

- 邮件客户端(如 Outlook)是邮件服务器的客户端

客户端通常负责与用户交互,并将用户的操作转化为对服务端的请求。

3. 客户端-服务端模型

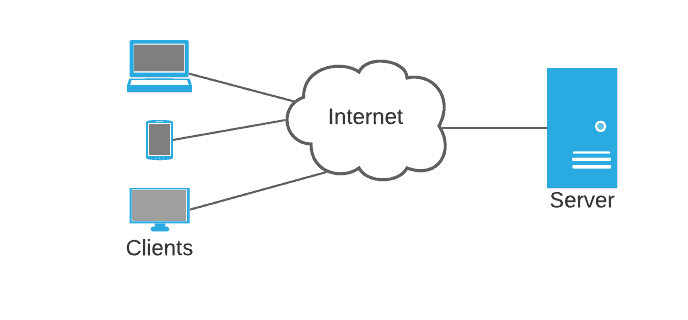

客户端-服务端模型是一种典型的分布式计算架构,其核心思想是多个客户端向一个中心化的服务端请求资源或服务。

3.1 模型结构

客户端通过本地程序或界面(如 SSH、Web 界面)发送请求至服务端,服务端接收请求、处理后返回响应。

下图展示了客户端-服务端的基本拓扑结构:

这种模型广泛应用于现代网络中,客户端与服务端通常通过局域网(LAN)或广域网(WAN)如互联网进行通信。

通信流程如下:

- 客户端发送请求

- 服务端接收并处理请求

- 服务端返回响应

- 通信完成,连接关闭(除非使用长连接如 WebSocket)

3.2 客户端-服务端协议

✅ TCP/IP 协议族

客户端与服务端通信通常基于 TCP/IP 协议栈。

- TCP(Transmission Control Protocol):面向连接的协议,确保数据可靠传输

- 建立连接(三次握手)

- 数据分包传输

- 确认与重传机制

- 流量控制

- IP(Internet Protocol):无连接协议,负责数据包的路由

TCP/IP 与 OSI 模型对照:

| OSI 层级 | TCP/IP 协议对应 |

|---|---|

| 应用层 | HTTP, FTP, SMTP 等 |

| 会话层 | TCP 的部分功能 |

| 传输层 | TCP / UDP |

| 网络层 | IP |

3.3 优缺点分析

✅ 优点

- 集中式架构:便于统一管理、维护和数据安全控制

- 跨平台兼容:客户端与服务端可以运行在不同操作系统上,只要使用相同的通信协议即可

- 可扩展性强:支持多个客户端并发访问

❌ 缺点

- 单点故障风险:服务端宕机会导致所有客户端无法访问

- 并发压力大:当大量客户端同时请求时,可能造成服务端负载过高,导致响应变慢甚至拒绝服务(DoS)

4. 其他常见网络模型

除了客户端-服务端模型,还有以下两种常见模型:

4.1 主从模型(Master-Slave)

- 一个主节点控制多个从节点

- 控制方向是单向的:主 → 从

- 常用于数据库复制、分布式任务调度等场景

4.2 对等模型(Peer-to-Peer, P2P)

- 每个节点既是客户端又是服务端

- 资源共享、负载均衡

- 常见于文件共享(如 BitTorrent)、VoIP 等场景

5. 总结

客户端与服务端是网络编程中最基础的两个角色。它们通过协议(如 TCP/IP)进行通信,构成了我们日常使用的大部分互联网服务的基础。

虽然客户端-服务端模型有其局限性,但其结构清晰、易于实现和维护,仍是当前最主流的架构之一。

理解这些基本概念,有助于我们在开发分布式系统时做出更合理的设计决策,也能帮助我们在排查网络问题时更快定位根源。在实际开发中,结合具体业务需求选择合适的网络模型,是构建高性能、高可用系统的前提。