1. 概述

堆(Heap) 是一种常用的基于树的数据结构。堆中常见的操作之一是插入新节点。

本文将详细讲解 如何向堆中插入新节点,并对其插入过程的 时间复杂度 进行分析。

2. 插入算法

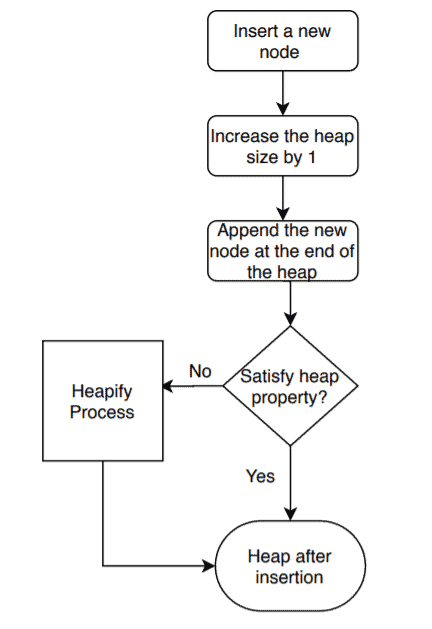

我们先来看一下堆插入的基本算法流程,之后再逐步解释:

algorithm Insertion(B, N, newValue):

// INPUT

// B = input array

// N = starting index

// newValue = new node to insert

// OUTPUT

// Heap tree with the new node

N <- N + 1

B[N] <- newValue

k <- N

while k > 1:

PNode <- k / 2

if B[PNode] < B[k]:

swap(B[PNode], B[k])

k <- PNode

else:

return

算法的输入包括一个数组 B,堆的当前大小 N,以及要插入的新值 newValue。我们使用 PNode 表示父节点索引。

插入步骤详解 ✅

- 增加堆的大小:

N = N + 1,为新节点腾出空间。 - 将新节点插入到堆末尾:

B[N] = newValue。 - 从新节点开始向上调整(heapify up):

- 比较当前节点与其父节点的值。

- 如果不符合堆的性质(如最大堆中子节点比父节点大),则交换两者。

- 继续向上检查,直到堆性质恢复或到达根节点。

⚠️ 插入后必须维护堆的结构,否则后续操作可能出错,这是使用堆时的常见“踩坑点”。

插入过程图示

3. 时间复杂度分析

最佳情况(Best Case)✅

如果新插入的节点满足堆的性质,不需要进行任何交换操作,插入操作只需一次赋值即可完成。

此时时间复杂度为:

$$

\mathbf{\mathcal{O}(1)}

$$

最坏情况(Worst Case)✅

最坏情况下,新节点必须从叶子节点一直交换到根节点,才能恢复堆的性质。

由于堆是一棵 完全二叉树,其高度为: $$ \mathbf{\mathcal{O}(\log N)} $$

每次交换操作为常数时间 $\mathcal{O}(1)$,因此最坏情况下的时间复杂度为: $$ \mathbf{\mathcal{O}(\log N)} $$

⚠️ 有些开发者误以为堆是普通的二叉搜索树,从而错误估计其性能。堆的高度特性来源于其“完全性”,这一点要特别注意。

4. 总结

本文我们讨论了堆插入节点的算法流程,并分析了插入操作的 最佳和最坏情况下的时间复杂度:

| 情况 | 时间复杂度 |

|---|---|

| 最佳情况 | $\mathcal{O}(1)$ |

| 最坏情况 | $\mathcal{O}(\log N)$ |

堆的插入操作效率较高,适用于需要频繁插入并维护堆性质的场景,例如优先队列、Dijkstra算法等。掌握其时间复杂度有助于我们在实际开发中更高效地使用堆结构。