1. 概述

本文将深入讲解操作系统中进程的生命周期,涵盖进程的基本概念、内存布局、属性及其状态演变模型(两态、五态、七态模型)。内容适合有一定操作系统基础的开发者参考,帮助你更系统地理解进程的运行机制。

2. 什么是进程?

在操作系统中,进程是一个正在执行的程序实例。当用户运行一个程序时,该程序就被加载为一个进程。例如打开浏览器浏览网页,或使用音乐播放器播放音频,都是进程运行的典型场景。

需要注意的是,程序和进程不是同一个概念。程序是存储在磁盘上的可执行文件,而进程是程序在内存中的运行实例。多个用户可以同时运行同一个程序,但每个运行实例都是一个独立的进程,拥有唯一的进程ID(PID)。

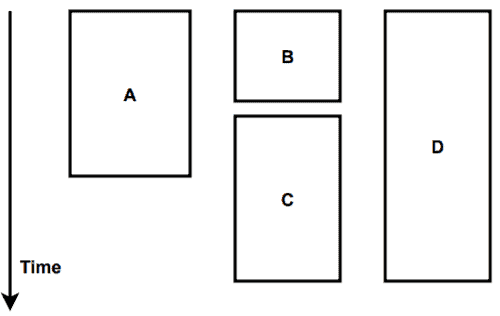

例如,假设我们有四个进程 A、B、C、D:

它们在系统中按照执行时间和启动顺序被调度运行:

3. 进程的内存布局

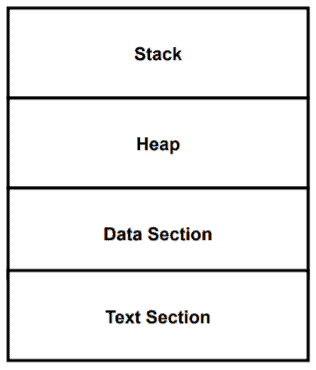

当程序被加载到内存中运行时,其内存布局通常包括以下四个主要部分:

- 堆(Heap):动态分配的内存区域,用于运行时申请的内存(如通过

malloc或 Java 的对象分配) - 栈(Stack):用于存储函数调用时的局部变量、参数、返回地址等临时数据

- 数据段(Data Section):存储已初始化的全局变量和静态变量

- 代码段(Text Section):存储程序的可执行机器指令

示意图如下:

4. 进程的属性

每个进程都有若干属性,这些属性保存在 进程控制块(PCB) 中,也称为任务控制块(Task Control Block)。常见属性包括:

- ✅ 进程ID(PID):唯一标识一个进程

- ✅ 进程状态(Process State):如就绪、运行、等待等

- ✅ CPU调度信息:用于调度器判断优先级和调度顺序

- ✅ I/O信息:当前进程使用的I/O设备及状态

- ✅ 记账信息:记录CPU使用时间等资源消耗情况

- ✅ 内存管理信息:如页表、段表等

这些属性共同决定了操作系统如何管理和调度进程。

5. 进程生命周期模型

进程从创建到终止会经历多个状态阶段,不同操作系统可能采用不同模型来描述这一过程。

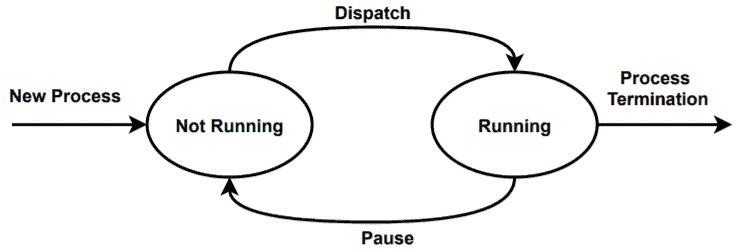

5.1 两态模型

最简单的模型只有两个状态:

- 运行(Running)

- 非运行(Not Running)

流程如下:

当进程创建后,它处于“非运行”状态,由调度器(Dispatcher)决定何时将其送入CPU运行。

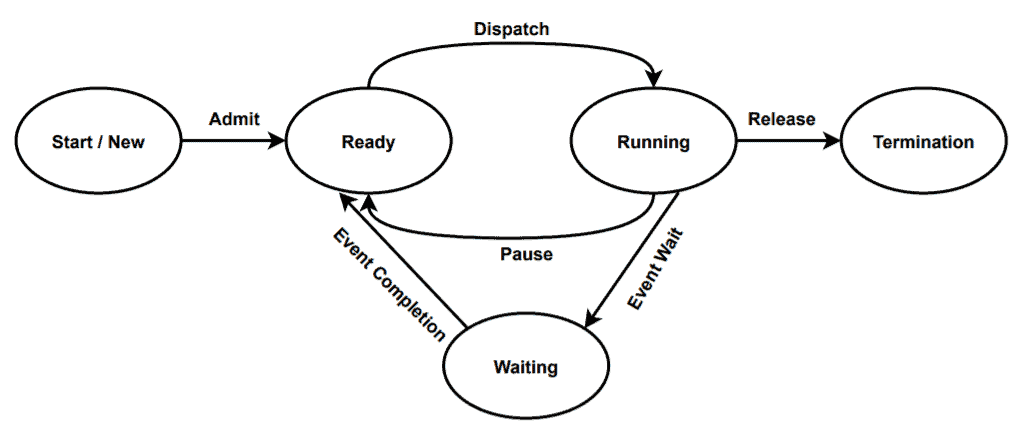

5.2 五态模型

五态模型是对两态模型的扩展,解决了I/O等待等问题。五个状态如下:

- 新建(New):进程刚被创建,尚未加载到内存

- 就绪(Ready):已加载到内存,等待CPU调度

- 运行(Running):正在CPU上执行

- 等待(Waiting):等待某些事件完成(如I/O操作)

- 终止(Terminated):执行完成或被终止

状态转换流程如下:

这个模型更贴近实际系统的调度逻辑,尤其适用于多任务、多I/O操作的场景。

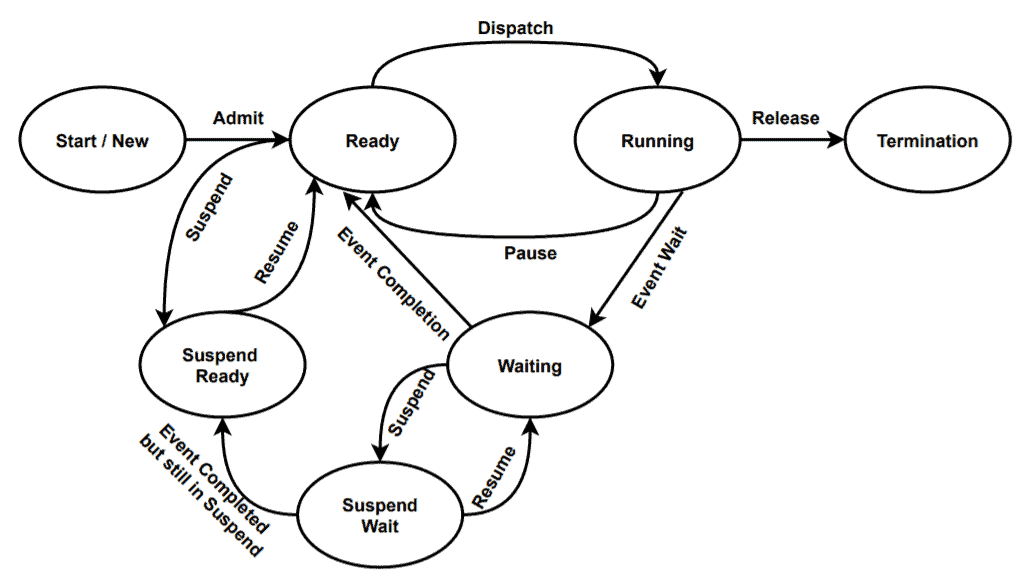

5.3 七态模型

七态模型进一步扩展了五态模型,引入了挂起状态(Suspended)以应对内存不足的情况:

- 挂起就绪(Suspend Ready):进程被换出内存,但准备好后可重新加载

- 挂起等待(Suspend Wait):进程等待I/O的同时被换出内存

状态图如下:

该模型适用于内存资源紧张的系统,通过将不活跃的进程换出内存,释放空间给其他进程使用。

6. 小结与注意事项

- ✅ 程序是静态的可执行文件,进程是程序在内存中的动态实例

- ✅ 每个进程都有唯一PID,用于操作系统识别

- ✅ 进程的内存布局包括堆、栈、数据段和代码段

- ✅ PCB中保存了进程的所有关键属性

- ✅ 进程生命周期模型包括两态、五态和七态三种常见模型

- ⚠️ 五态模型中“等待”状态是关键,需注意I/O阻塞问题

- ⚠️ 七态模型引入挂起状态,适合内存资源受限的系统

7. 总结

本文系统讲解了操作系统中进程的生命周期,包括其定义、内存布局、属性以及常见的状态模型。理解这些内容有助于更好地掌握操作系统调度机制,为系统性能优化和并发编程打下基础。