1. 引言

从工程角度看,网络通信通常基于 OSI 模型 或 TCP/IP 模型来定义和组织其运行机制。这些模型又分为多个层级,比如网络层、传输层和应用层。

每一层都有特定的协议来实现不同的功能。例如,网络层使用 IP,传输层使用 TCP 和 UDP,而应用层则使用 HTTP。

这些协议会随着技术发展不断更新和扩展,因此网络协议通常会有多个版本存在。

本文将系统性地探讨 HTTP 这一应用层协议的演进历程。首先我们会简要回顾应用层协议的基本概念,接着深入讲解 HTTP 的设计目标和功能,最后重点分析 HTTP 各个版本之间的主要差异,并以对比的方式总结其特性。

2. 应用层协议简介

应用层协议是网络模型中最接近用户的抽象层,它负责实现应用程序之间的端到端通信。在 OSI 模型中是第七层,在 TCP/IP 模型中是第四层。

应用层协议的典型应用场景包括邮件客户端、流媒体、浏览器等。

构建应用层系统常见的三种架构如下:

- 客户端-服务器架构:多个客户端向一个集中式的服务器请求服务

- 点对点(P2P)架构:多个独立计算机在网络中协作完成任务

- 混合架构:结合服务器和点对点的特性共同执行任务

应用层协议依赖下层协议提供基础通信能力,例如数据传输和地址定位。

常见的应用层协议包括:HTTP、FTP、TELNET、POP、DNS 和 SMTP。

3. HTTP 协议概述

HTTP 是一种用于构建分布式超媒体系统的应用层协议(OSI 第七层,TCP/IP 第四层)。由于运行在应用层,HTTP 本身不关心网络传输和地址等底层细节。

HTTP 最初设计为一个简单的协议,用于客户端与服务器之间的通信。自诞生以来,HTTP 成为了万维网上信息交换的核心协议之一。

HTTP 自 1990 年代起就在互联网上广泛使用。最早的 HTTP 0.9 版本功能非常有限,仅支持 GET 方法,只能传输 ASCII 数据。

HTTP 基于 TCP/IP 实现,因此它是面向连接的。一次 HTTP 会话可以理解为客户端与服务器之间的一系列消息交换。

接下来,我们将依次介绍 HTTP 1.0、1.1、2.0 和 3.0 各版本的主要特性及其演进。

3.1 HTTP 1.0

HTTP 1.0 于 1996 年发布,距离 0.9 版本已有五年。相较于 0.9,1.0 版本引入了多项重要改进:

- ✅ 请求头(Header):引入 HTTP Header,支持元数据传输,使协议具备良好的可扩展性

- ✅ 版本声明:请求行中明确标注使用的 HTTP 版本

- ✅ 状态码:响应中包含状态码,便于客户端判断请求结果

- ✅ Content-Type:支持多种类型的数据传输,如图片、JSON、XML 等

- ✅ 新增方法:除了 GET,还新增了 POST 和 HEAD 方法

这些改进使得 HTTP 1.0 相比 0.9 更加灵活和强大。Header 的引入让客户端可以发送和接收不同格式的文件并交换元数据;新增的方法则允许客户端获取文档元信息(HEAD)或向服务器发送数据(POST)。

3.2 HTTP 1.1

HTTP 1.1 于 1997 年发布,仅比 1.0 晚一年。它是对 1.0 的增强,引入了多项重要特性:

- ✅ Host 头:必须包含 Host 字段,这对虚拟主机和代理服务器非常重要

- ✅ 持久连接(Persistent Connection):支持在一个 TCP 连接上发送多个请求/响应,减少连接开销

- ✅ Continue 状态码(100):客户端先发送请求头,等待服务器确认后再发送请求体

- ✅ 新增方法:PUT、PATCH、DELETE、CONNECT、TRACE、OPTIONS

此外,1.1 还引入了压缩、多语言支持、字节范围传输等特性。

这些方法极大地丰富了 HTTP 的语义:

- PUT:替换已有资源

- PATCH:更新已有资源的部分内容

- DELETE:删除资源

- CONNECT:通过代理创建隧道

- TRACE:回环测试请求路径

- OPTIONS:查询服务器支持的通信选项

3.3 HTTP 2.0

HTTP 2.0 正式发布于 2015 年,距离 1.1 已有 18 年。它的设计目标是提升性能和效率。

主要特性包括:

- ✅ 请求多路复用(Multiplexing):通过一个连接并发发送多个请求和响应,解决“队头阻塞”问题

- ✅ 请求优先级(Prioritization):可以为请求设置优先级,例如优先加载 CSS 而不是 JS

- ✅ 自动压缩(Compression):请求和响应头自动压缩(GZip),减少传输量

- ✅ 连接重置(Connection Reset):服务器或客户端可以主动关闭当前连接并重新建立

- ✅ 服务器推送(Server Push):服务器预测客户端后续请求并主动推送资源,如 CSS、JS 文件

此外,HTTP 2.0 采用了二进制格式替代原本的文本格式,提升了传输效率和解析性能。

⚠️ 注意:HTTP 2.0 仍然基于 TCP,但对协议层进行了重构,显著提升了性能。

3.4 HTTP 3.0

HTTP 3.0 是由 IETF 提出的 Internet-Draft,而非 RFC。其首个草案发布于 2020 年。

HTTP 3.0 与之前版本最大的区别在于:

- ✅ 底层传输协议变更:不再使用 TCP,而是基于 QUIC(Quick UDP Internet Connections)协议

QUIC 是一个基于 UDP 的传输层协议,具备以下优势:

- ✅ 内置多路复用

- ✅ 支持加密

- ✅ 快速握手

- ✅ 在高延迟或丢包环境下表现更好

HTTP 3.0 始终使用加密连接(类似 HTTPS),因此不再区分 HTTP 和 HTTPS。

⚠️ 现状:虽然 HTTP 3.0 已被主流浏览器和服务器支持,但目前尚未成为正式标准。

4. 版本演进总结

从 1991 年 HTTP 0.9 到如今的 HTTP 3.0,HTTP 经历了多个重要阶段的演进:

| 版本 | 年份 | 主要特性 |

|---|---|---|

| 0.9 | 1991 | 仅支持 GET,只能传输 HTML |

| 1.0 | 1996 | 引入 Header、状态码、Content-Type、POST、HEAD |

| 1.1 | 1997 | Host 头、持久连接、新增方法(PUT、DELETE 等) |

| 2.0 | 2015 | 多路复用、优先级、压缩、服务器推送、二进制格式 |

| 3.0 | 2020 | 基于 QUIC、加密强制化、更快的连接建立 |

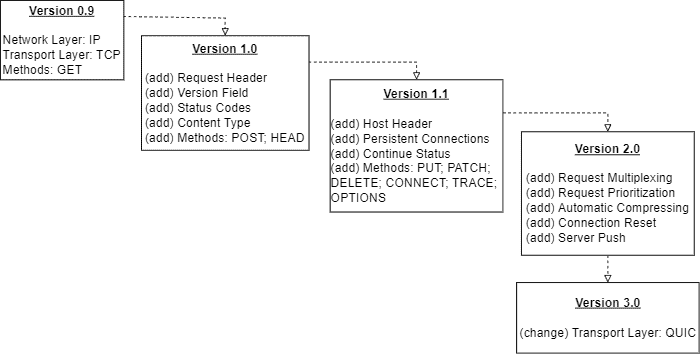

下图总结了 HTTP 的发展历程:

5. 总结

HTTP 从最初简单的文本协议,逐步演进为支持多种数据类型、并发请求、加密传输的现代协议。每一代版本都针对当时网络环境的痛点进行优化。

HTTP 1.1 增强了协议的灵活性和可扩展性,HTTP 2.0 极大地提升了性能,而 HTTP 3.0 则通过引入 QUIC 协议进一步优化了延迟和连接效率。

如今,HTTP 已成为支撑互联网应用的核心协议之一。了解其版本演进有助于我们更好地理解现代网络通信机制,也有助于我们在开发中做出更合适的技术选型。